«Я делаю то, без чего не могу жить…»

Каждый газетный материал имеет свою предысторию и свою судьбу, о которой читатель, как правило, не знает. Но это интервью с художником Мариной Гольдберг мне хотелось бы начать именно с предыстории.

Из-за крайне жесткого графика работы нам редко удается куда-то выбраться. Но несколько лет назад я попала на выставку картин Марины. И хотя я убеждена, что о работах художника должны говорить профессионалы, они правильнее расскажут о цвете, перспективе и композиции (а иногда попытаются и самому художнику рассказать, чего он хотел и что сделал), я все же набралась нахальства и пишу.

Я не могу говорить о композиции или цвете, я только чувствую, что некоторые картины со мной разговаривают, а некоторые (и это могут быть работы великих мастеров) со мной не разговаривают. Умом я отмечаю мастерство, удивительно выписанные лица и детали, но… но сердце молчит. И я понимаю, что это моя проблема, а у них есть право выбора, с кем говорить и кому нравиться. Но чего нет, того нет, и незачем притворяться, что есть.

Со многими работами Марины у меня получился этот внутренний разговор-диалог… Я переходила от картины к картине, возвращалась и шла дальше.

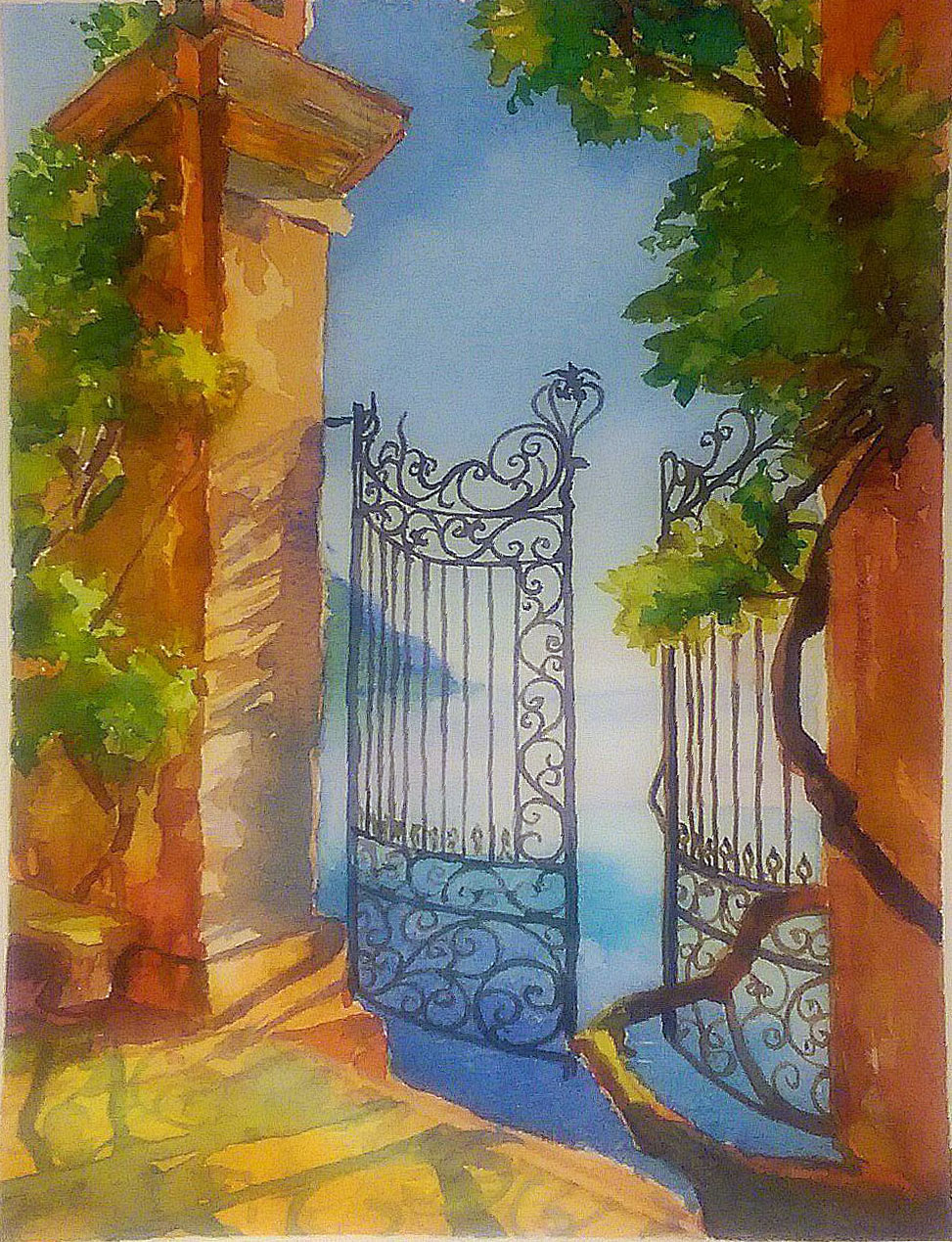

…Вот эти висящие на двух каменных столбах распахнутые, чугунные, увитые зеленью ворота, ведущие прямо в море, – кто из них выбежал? Окунуться с утра в море или навсегда ушел?

…А тут дохнуло жаром раскаленного испанского полудня. Сиеста. Мир замер. И ты замираешь возле картины, то ли тоскуя по этой расслабленности, то ли от печали, что не случилось самой увидеть именно эти тени, эту стену, вдохнуть этот горячий испанский полуденный воздух.

…А тут дохнуло жаром раскаленного испанского полудня. Сиеста. Мир замер. И ты замираешь возле картины, то ли тоскуя по этой расслабленности, то ли от печали, что не случилось самой увидеть именно эти тени, эту стену, вдохнуть этот горячий испанский полуденный воздух.

Я переходила от картины к картине, додумывая, вспоминая, видя глазами Марины не виданное мною, и из моего общения с картинами возникали не только фантазии, ассоциации и воспоминания, но и вдруг вполне четко оформилась и встала другая

тема: художник и эмиграция.

Я знала, что Марина долгие годы работала в известной игровой компании директором по дизайну (art director). Глядя на ее картины и зная, сколько времени, сил и нервов отнимает работа в хай-теке, тем более в такой должности, я попыталась понять, как можно было сочетать состояние художника и должность директора. А если совсем честно – как удалось сохранить в себе художника.

Вот с этого вопроса самой себе и родилось мое желание поговорить с Мариной обо всем, что прямо или опосредованно ведет к картине. Ни для кого не секрет, что людям творческих профессий сложнее жить: надо сочетать творчество и зарабатывание на жизнь.

Это и есть предыстория моей встречи с Мариной Гольдберг – желание не только посмотреть работы, но и узнать о человеке, который их создает.

Мы уже вдвоем ходили по ее дому, и это был, без сомнений, дом Художника… Марина показывала-рассказывала-вспоминала…

Вот такой у нас получился диалог-разговор, продиктованный нам картинами.

Марина: Это Яффо, а вот Тель-Авив, здесь Испания, немного Италии. Мы сидели с Борей (Борис Гольдберг – муж Марины, ее тыл. – Ж. С.) напротив, ели мороженое, и вдруг я увидела этот свет и эту тень, вроде как из ниоткуда. Тень как персонаж. И вот картина.

Жанна: Я не вижу у тебя картин с Сан-Франциско.

– Я не пишу СФ, он меня не возбуждает, я пишу в Европе и Израиле. Хотя один раз написала и наш город. Помнишь, во время пожаров в городе вдруг появился желтый туман… Свет – это то, что меня всегда интересует, я пытаюсь его поймать. Это ключ. Города Европы очень похожи, я их различаю по свету. В старинных зданиях всегда очень много деталей, они создают свои силуэты, в СФ нет этого визуального интереса. Написать его я могу, потому что умею, но это будет не то.

– А туман…

– Туман меня вдохновил. Смотри, вот это знаменитый иерусалимский камень, галереи, это Яффо… Там я пыталась поймать и передать этот полусвет узких улочек.

– Для меня это всегда было загадкой – как возможно передать свет… У тебя много работ, написанных маслом, а теперь, как я вижу, в основном ты пишешь акварелью. Почему?

– Весь принцип акварели – свет, а для меня это самое важное. Поэтому я к ней вернулась. Первые 20 лет жизни я писала акварелью. Это то, что у меня прекрасно получалось. Когда уехала из Питера, мне не дали вывезти ни одной моей работы. У меня было шоковое состояние, и, чтобы начать опять писать, я взялась за масло. Это другая техника, другой подход к живописи. Конечно, я не теряла акварель, но это не было основным, потому что я была очень занята детьми, работой.

– Извини, я не очень поняла связь между техникой и занятостью: масло, акварель?

– Когда ты пишешь маслом, ты можешь отойти, остановить работу, а потом вернуться и продолжить. Можешь переделать.

– А акварель?

– Она не прощает ошибок: ты должен встать, работать и закончить.

– Нельзя оставить?

– Можно, но определенный кусок картины ты должен закончить. Это краска, которая течет. И ты должен с ней дружить, пока она течет. В последнее время в поездках я пишу, а не только смотрю. С акварелью удобнее ездить, она занимает меньше места. И сейчас мне с ней комфортнее работать.

– Но, как я вижу, и масло не забыто.

– Нет, конечно. Просто должно быть настроение на определенную технику.

– Наверное, в свое время твой переход на масло был от шока, что тебе не дали вывезти твои же работы.

– Наверное, так. Но когда я вернулась к акварели, то поняла, что она не простила ухода… У меня не получалось так, как я писала раньше.

– Ты, видно, подсознательно делала то, что было раньше, там, и там же осталось?

– Да. И это не получалось. Я была очень расстроена.

– Но ведь прошли годы, изменилась ты и все вокруг.

– И я поняла, что это не так, как там. Это другое, но это мое тоже.

– Ты расписалась.

– Да. Не так, как в первые 20 лет. Другая живопись. Другой опыт и цели. Там были академические работы, а здесь я пишу то, что хочу передать. Пишу для себя.

Марина водила меня по дому и показывала работы, рассказывала о них, потому что у каждой своя история, за каждой что-то стоит.

– Вот изумительно красивое поместье в Сономе. Несколько зданий. Я писала там этюды и планировала вернуться после поездки в Европу. Там все сгорело дотла.

– Осталось только в твоих работах?

– Да. В этюдах…

В разговоре с Мариной я решила провести эксперимент над собой и попытаться по свету угадать если не город, то страну. Что-то получалось, а что-то нет.

– Я вижу, что в твоих испанских работах свет очень определенный, насыщенный, сильный. А в итальянских он мягкий. Эти страны рядом. Ну почему такое отличие?

– Свет разный, потому что строили и красили по-разному. Использовали разные материалы. Испания вся крашеная. А в Италии больше натурального камня. Он смягчает свет.

И тут я обратила внимание на то, что у Марины на шее висит необычный красивый кулон. Плоский, удивительного цвета-света камушек в оправе.

– Это из Италии, Марина?

– Нет, из Израиля.

История камня и не только

Арабы решили построить что-то, пригнали экскаваторы и выкопали 20 грузовиков «мусора», планировали свезти все это на свалку. Их остановили и заставили выгрузить. Там были бесценные исторические находки. Израильские археологи потом разбирали все это…

– Кисточками, как я понимаю, а не экскаваторами…

– Сама понимаешь, тут говорить не о чем и не с кем. Работали археологи, не экскаваторщики. Из осколков древних зданий умельцы делают вот такие вещи, продают, собирая средства на дальнейшие исследования. Говорят, кулон исполняет желание. Загадай.

– А можно два?

– А сколько хочешь, не я ими распоряжаюсь.

Я загадала два желания, и мы пошли дальше рассматривать работы.

– Это Питер.

– О, совсем другой свет… и не сравнить!

– Конечно, еще и зимний Питер. Ко мне на выставке подходили люди, спрашивали, нет ли у меня картин зимнего Петербурга. А откуда? Я уехала оттуда годы назад. Повернулась к Боре: «А что, может, поехать?» Боря сказал, что туда не поедет. Позвонила старшему сыну, он поехал. После этого я написала несколько работ, их раскупили. Питерский свет вообще совсем другой…

– Холодный, ясный и какой-то беспощадный, что ли…

– Да.

– А вот это Испания?

–

Это Тоскана. Ее обычно пишут так: холмы, зелень. Но она не всегда такая. Я была осенью и зимой, и я увидела другую Тоскану.

…Я пишу то, что нравится. Меня кто-то спросил: «Ты же писала натюрморты». Да. И сегодня пишу. Художники пытаются выставить то, что продается.

– Это тоже понятно: люди должны жить.

– Но пишут они все равно для себя. Кто может писать.

– А кто-то не может?

– Да. У кого-то школа не та. Пейзажи писать проще, остальное надо уметь рисовать. Хороший портрет требует школы. Природные пейзажи – ты понимаешь… дерево чуть ниже, выше, это почти абстракция. А все остальное надо уметь рисовать.

– Поняла.

– Приезжал всемирно известный, потрясающий акварелист. Мне удалось купить билеты на его занятия. Он объяснял людям технику работы с акварелью, но мне не это было нужно.

– А что?

– Я хотела посмотреть, как он пишет. Потому что в процессе ловишь то, чего он никогда не сможет тебе объяснить, потому что делает это подсознательно. Кстати, когда он ходил по классу, он подошел ко мне и поинтересовался, сколько раз я была на его занятиях. Я ответила, что это в первый раз, но рисую я 50 лет. Мы разговорились, он спросил, зачем я пришла. «Мне интересно, как ты пишешь, очень нравятся твои работы».

– Это американский художник?

– Родом он из Шотландии, но его привезли юношей в США. Он учился не в колледже, а у хороших художников.

– Как раньше… Ай-ай-ай, как же без промывания мозгов в колледже?

– Обошелся как-то, мастера научили.

Мы двигались по дому, от картины к картине, и вдруг я увидела какую-то необычную акварель, не совсем акварельную, что ли.

– Это в Израиле. Был такой очень драматический закат, я хотела его написать. А незадолго до этого поставила варить курицу на кухне на втором этаже. Пишу. О курице, конечно, забыла, пока не запахло паленым-горелым. Бегу наверх, тушу. Бегу вниз к своей работе.. Но это же акварель! Она уже в бумаге. Конечно, навык есть, я пробую вытянуть работу… и вот такой закат получился, не очень акварельный.

– Но очень красивый. Для акварели, как я понимаю, нужна специальная бумага?

– О, это очень интересно. Бумага особая, разных видов, толщины, по-разному впитывает воду. Я заказываю бумагу, которая стоит дороже, чем моя работа.

– ?!

– Она делается вручную, как 300 лет назад. Каждый лист вручную. Писать на ней божественно. На ней можно вытянуть то, что никогда не получится на другой. Вообще когда правильный инструмент – это потрясающе. Это совершенно другое дело. Когда я начала писать акварелью здесь, то поняла, что это не Россия. У меня была санкт-петербургская акварель, которую я считала непревзойденной. Она и правда хорошая. Но, прочитав блоги художников, я поняла, что есть и лучше. И вот сочетание той бумаги и тех красок дает потрясающие цвета.

– И мастерство художника, не забудем про это.

– Понимаешь, с акварелью вот какое дело: ты положил – есть цвет, работа воздушна и прозрачна, а потом акварель гаснет, причем здорово. Значит, надо класть цвет с учетом того, что он будет приглушен.

– Больше цвета?

– Раньше я так и делала. Что позволяет делать эта бумага и эта краска – класть цвет так, как ты его видишь. Она очень светоустойчива и не выцветает.

Кстати, – Марина показала мне картину, – это Канада, я впервые пробовала новую бумагу и краски. Видишь, небо розовое.

– Да, совсем розовое.

– Я взяла столько краски, сколько брала раньше, не зная, что эта краска не выцветает. То есть когда работа высохла, я сама обалдела, увидев цвет. А кисточки – это отдельная сага. Вот сколько, на твой взгляд, может стоить хорошая кисточка?

– Не знаю… долларов 50?

– Хорошая кисточка – 350 долларов. Какой художник может себе позволить это? Кисточек нужно много. Однажды я нашла магазин в Барселоне, online, кисточки по 35 долларов. Делаю заказ в США, цена автоматически меняется до 350 долларов.

– Все верно, здесь же доллары растут на деревьях.

– Так что когда мы оказались в Испании, зашли в магазин, и я начала скупать все. Буквально все. Весь магазин сбежался посмотреть на сумасшедшую американку.

– Марина, есть вещи, которых я не понимаю… например, бесконечность. Или вот я смотрю на твою картину – на это бездонное небо, блеск воды, на эту видимую прозрачность воздуха, игру света – и не понимаю, как это можно отразить, зафиксировать, написать это даже самыми хорошими красками и кистями.

– Художник замечает больше, чем другие люди. Смотри, у меня же здесь не все выписано. Эффект создается потому, что человеческий мозг додумывает. Мы же все пропускаем через себя – цвет, края, тени, что-то отсеиваем, даже невольно. Ты пишешь основное – то, что дает зрителю возможность увидеть здесь воду.

– Ой, точно, ведь она не написана!

– Конечно, но для тебя смотрится как вода, потому что я увидела, как эти цвета отражаются, и показала это. Остальное ты додумала и увидела воду.

– То есть я, можно сказать, соучастник этого дела. Как приятно…

– Абсолютно! Вот Кармел, мне понравилась синяя дверь, рыжая стена, как падают тени. А вот Франция, Венеция – старые картины. Им по 16–17 лет. Я разбирала завалы, готовясь к выставке, и кто-то меня спросил, почему я не выставляю их.

– Кстати, хороший вопрос: почему?

– Я постоянно пишу новые, и мне хочется показать их, в них я сегодня. Ты вообще знаешь, сколько я пишу?

– Нет, но по вопросу догадалась. Почему ты так много пишешь?

– Ты знаешь, у меня была сильнейшая нервная перегрузка, стресс на работе. Я вынуждена была уйти. Я пишу, потому что дышу этим, люблю это. Я сосредоточена только на письме, на красках, цвете.

– Это для тебя медитация, лечение…

– Да! Когда пишешь, никакие мысли, тревоги в голову не лезут.

– Марина, а как связана твоя работа – написание картины – с твоим настроением? Что влияет на что?

– Идет взаимовлияние. Бывает, я начинаю писать, потому что настроение не очень хорошее, и картина меня от этого уводит. Вообще это интересный вопрос: картина и художник, что на кого и как влияет. У меня есть знакомая художница, она пишет замечательные натюрморты, цветы. Ее работы очень жизнерадостны. А в жизни она человек очень нервный. Возможно, ее картины помогают ей поднять настроение.

– А что ты больше всего любишь писать?

– Портреты. Это для меня отдушина.

– Почему? В портретах же есть определенная заданность – сама натура.

– Да, но портрет позволяет узнать человека, его натуру. Иногда я даже знаю человека больше, чем он знает себя.

– И тебе, я думаю, не так важно знать, правильно ли ты поняла.

– Нет, конечно, это мое восприятие. Я обычно стараюсь увидеть в людях то хорошее, что есть в каждом. Так же я и пишу. И люди чувствуют это. Я смотрю на лицо, вижу глаза, морщинки, складки. Мы же изучали анатомию, и я понимаю, откуда что идет, что отложилось на лице, как работают мышцы, какие чувства выражены на лице.

– Я понимаю, что когда ты ушла с работы, то стала больше писать.

– Конечно. Я писала всегда, но я пахала так, что времени не оставалось. Сейчас другое дело. Пишу очень много. Складываю. Часто и не оформляю.

– Кажется, для тебя процесс важнее всего остального… Я хотела уточнить: ты была математиком, а стала художником?

– Нет. Я была очень способной в математике и физике помимо рисования. Мне очень нравилось побеждать на городских питерских олимпиадах. И вот после 8-го класса меня приняли одновременно в физматшколу и в художественную. И я не могла решить, что же мне делать. Сели мы с папой думать, и он мне сказал: «Будешь ты, доченька, инженером!» Я посмотрела на свою маму…

– Она инженер?

– Да. И я поняла, что точно не хочу быть инженером. Я пошла рисовать. Много чего я делала, спортом занималась.

– Каким?

– Прыгала с вышек. Люблю прыгать с парашютом.

– Мариночка, давай оставим тему высоты, потому что у меня голова кружится даже от мыслей о ней.

– Понимаю. Боря, кстати, тоже не выносит высоты.

– Ты выбирала между искусством и математикой.

– И выбрала искусство, но это очень неожиданно и интересно воплотилось в моей карьере здесь. Я работала арт-директором в игровой компании. У меня очень хорошо развита логика, я понимаю технические вещи. А визуальный ряд в играх зависит от того, что может сделать программист. Я это понимаю, поэтому, придумывая визуальный ряд, я учитывала, что они смогут запрограммировать.

– То есть ты не тот сумасшедший художник, который ставит невыполнимые задачи, видя только свое творчество?

– Конечно. Это дело коммерческое было. Я знала, как оптимизировать так, чтобы все быстро работало.

– Знание искусства и технологий помогло в карьере?

– Очень. Когда началось развитие игр 3D, я многое разработала в этом направлении.

– Марина, что ты ценишь в людях?

– Откровенность.

– А ты всегда откровенна?

Это зависит от того, с кем говорю, но в принципе – да. Мне мои говорят: «Ты говоришь, что думаешь, тебя же, наверное, боятся на работе». Ну, боятся так боятся.

– То есть ты и на работе откровенна…

– Да. Но мне это было проще: я была единственной женщиной среди мужчин. Для меня делали какие-то поблажки. Некоторые не совсем серьезно смотрели, поэтому я говорила все, что хочу.

– А кто-то говорит: обижают женщин, дискриминация.

– У меня было наоборот. Идет, например, совещание директоров, обсуждается новый проект. Каждый из них знал, что может мне задать вопросы – сколько времени займет, реально ли это – и получить четкий, обоснованный и быстрый ответ. Кроме того, что они понимали в рисунке? Ничего. У меня же большой опыт и знания.

– И редчайшее сочетание: знание живописи и технологии.

– Знаешь, Жанна, в игровых компаниях выживаемость от 3 до 5 лет.

– В каком смысле?

– Больше 3–5 лет не работают, как правило.

– Почему?

– Исключительно высокий уровень стресса. Работа требует от тебя 24/7.

– От программистов или тех, кто рисует?

– От всех.

– А много ли хороших игр?

– Очень мало. Но это неважно. Чтобы сделать игру, любую, требуется колоссальная энергия.

– Почему?

– Технологическая платформа постоянно меняется. Пока игру делают, новые технологии выходят. Это примерно каждые полгода. И ты должен делать игру с учетом будущих перемен. Поэтому идет постоянная переработка всего.

– Кошмар.

– Ты пытаешься догадаться, что вот-вот придет. Это огромный стресс. Посмотри на меня. Но я выдержала 25 лет. Динозавр.

– 25 лет в индустрии игр…

– Мне помогало то, что искала не я, а меня. Я не играю в игры сама, но знаю, что нравится. Однажды какой-то проект не принес ожидаемой прибыли, и один из директоров сказал, что это произошло потому, что оформление и образы сделаны были слишком хорошо… Это сумасшедшая индустрия, в которой надо постоянно угадывать и предвидеть изменения. Нагрузка колоссальная. На жизнь времени не оставалось.

– Эту часть я понимаю очень хорошо.

– Определенное время это можно было вынести. В нашей компании были нелимитированные отпуска. Как бы нелимитированные… Но темп работы был такой, что взять отпуск было почти невозможно. Я предупреждала, что уеду раз в год на 4–6 недель. Все подготовлю и уеду.

– Разрешали?

– Смирялись. У них не было выбора.

– А ты писала, когда работала?

– Да, иначе бы я сошла с ума. Я приходила с работы просто мертвой, становилась к мольберту и писала. Мне надо было отключиться. Когда я пишу, голова отключена.

– Напряжение страшное…

– Не то слово.

– Не представляю, как ты сохранила в себе художника при этом жесточайшем темпе.

– С другой стороны, мне повезло, что так сложилось с компьютерными играми. Иногда я думаю: а может, это был для меня повод, чтобы не пробиваться среди художников?

– Ну, мне кажется, что, когда хочешь встать на ноги, зарплата арт-директора совсем не помешает.

– Ну, мне кажется, что, когда хочешь встать на ноги, зарплата арт-директора совсем не помешает.

– Еще как не помешает. И детей растить, и образование дать. А покупка кистей, красок, бумаги?! Путешествия с детьми? Они у нас побывали в 30 странах. И когда у нас встал вопрос, не купить ли другой дом, мы поняли, что это выбор между новым домом и путешествиями. Я выбрала путешествия. Дети выросли со страстью к поездкам. И я очень этому рада.

Честно говоря, это была и работа на самоуважение. Я зарабатывала очень серьезные деньги. Поэтому когда вынуждена была уйти из-за стресса, то думала: «Какой кошмар! Как жить?»

– Жалеешь?

– Ни одной секунды. Дети выросли, они самостоятельные, думающие, образованные ребята. Боря работает. Я пишу, продаю картины, мы живем. Я делаю то, чего не могу не делать. Без чего я – не я. Мы живем!

– И выставляемся, как я понимаю… Твои работы можно увидеть в City Art Gallery of San Francisco, 828 Valencia st. и Portola Art gallery, 75 Arbor rd, Menlo Park.

Кстати, дорогие читатели, вы сможете посмотреть работы Марины Гольдберг 7 июня в галерее на 828 Valencia St. Открывается она в 7 pm. Приходите.

Интервью с Мариной Гольдберг

ведет Жанна Сундеева