Веселый пессимист

Есть мнение, что это не Исаак Башевис Зингер получил в 1978 году Нобелевскую премию по литературе, но в его лице язык, которым написаны его романы и рассказы.

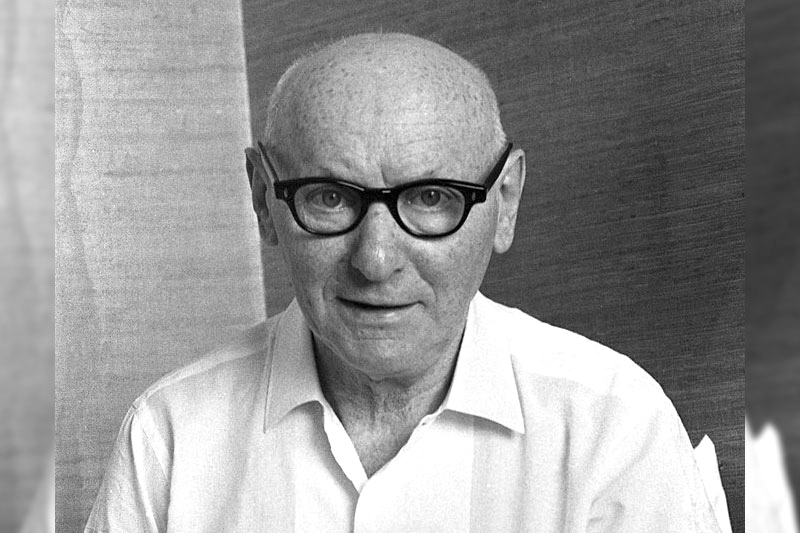

Веселый пессимист, или Мешуггенизм как литературное кредо

К 120-летию со дня рождения

Исаака Башевиса Зингера.

«Язык изгнания, язык земли, у которой нет границ, язык, лишенный поддержки какого-либо правительства», – как характеризовала идиш в своем постановлении шведская Академия.

Что ж, в этом мнении – что сам язык, а не автор, на нем пишущий, удостоился высшей литературной награды – есть своя правда: недаром сам Исаак Башевис Зингер потряс высоколобую стокгольмскую, а по составу интернациональную аудиторию, когда, читая свою нобелевскую лекцию, неожиданно перешел с английского на идиш. И это не было похоже ни на ностальгический порыв, ни на дань благодарности, ни на принцип – национальный или литературный, без разницы. В этом было что-то более глубокое и метафизическое, чего сам Зингер в своей лекции коснулся, но лишь мимоходом, что естественно – он был не теоретиком, а практиком этого языка. Тем не менее за много лет литературных скитаний в пределах не отмеченной ни на одной карте языковой своей родины Зингер кое-что для себя уяснил относительно языка, из которого вышел и благодаря которому пришел к мировому читателю. Он назвал идиш «идиомой запуганного и надеющегося человечества» – отсюда в самом языке «смиренный юмор и благодарность за каждый день жизни, за толику удачи, за каждый миг любви».

Нельзя сказать, что у Зингера не было лингвистического выбора. «Молодой левит», как сказал бы Мандельштам, Исаак Башевис Зингер рос в высокоученой семье потомственных раввинов, а его отец к тому же был еще и теологом и сочинял богословские книги – естественно, на иврите, который Зингер знал в совершенстве и на котором дебютировал как писатель, когда порешил бросить религию как профессию и перешел к профессиональному литераторству. С малолетства он был обучен немецкому и знал его, как Набоков английский, и даже перевел на идиш «Будденброков» Томаса Манна – варшавский еврей Зингер мог выбрать в качестве литературного немецкий язык, как выбрал его пражский еврей Кафка или другой нобелевский лауреат, австро-венгерский (более локально – болгарский) еврей Элиас Канетти. Само собой, Зингер с детства знал польский и легко мог присоединиться к многочисленным своим соплеменникам, которые стали польскими писателями: трагический пример – Бруно Шульц.

Думаю, выбор вымирающего, а через несколько десятков лет мертвого языка связан был в том числе с атмосферой идишного детства Ицека-Херца Зингера, как он был наречен глубоко религиозными родителями. Отец был раввином с уклоном в мистицизм, а мать – не менее религиозная, но куда более рациональная, и за кухонным столом между ними разыгрывались теоретические, точнее теологические, баталии, к которым их дети привыкли сызмала. Один раз в пылу спора мать принесла на кухню и сунула под нос мужу двух обезглавленных гусей, и те вдруг пронзительно закричали. Потрясенный раввин тут же заподозрил нечистую силу. Однако жена показала ему, как глубоко он заблуждается, открыв секрет фокуса: она произвела эти странные звуки, воспользовавшись птичьими горлышками. В этой рационально-мистической атмосфере маленький Ицек представлял своего отца-раввина с обритой бородой и чувствовал себя кощунником.

Семья перебралась из маленького городка в Варшаву, где по мере того, как отец делал успешную раввинальную карьеру, два его сына, супротив желания отца, который хотел, чтобы они пошли по его следам, сблизились с либеральной молодежью, стали писателями и вскоре, ввиду растущей угрозы нацизма, один за другим уехали в Америку, в Нью-Йорк на Кони-Айленд, чтобы начать новую жизнь. Были они молодыми, тридцатилетними, время – середина тридцатых. Вот здесь, в Америке, уже известный по варшавско-идишным стандартам Исаак Башевис Зингер и впал в глубокую депрессию, перестал писать и помышлял вернуться обратно в Польшу. Даже если отбросить наветы некоторых его читателей из числа ортодоксальных евреев, а те упрекают Зингера в отходе от талмудической традиции, которой он пожертвовал ради мистики и чертовщины, то все равно остается в его биографии много не просто темных, а компрометирующих пятен, за которые он сам себя казнил всю жизнь.

Чувство вины перед оставленными в Польше пятилетним сыном и его матерью? Ностальгия по Варшаве? Предчувствие того, что произойдет с его родными и с его читателями в Европе, где идишное еврейство было обречено? Зависть к американской славе старшего брата, который, уехав раньше, успел выпустить в Америке бестселлерный роман «Братья Ашкенази»? Каково было уже избалованному литературной славой в Варшаве Исааку Башевису Зингеру приехать в Америку, где место главного идишного писателя было уже занято человеком с его фамилией – его братом? Внезапная смерть старшего брата от сердечного приступа в возрасте пятидесяти лет творчески раскрепостила Исаака Башевиса Зингера – он снова стал писать, набирая упущенное время. Писал так много и в разных жанрах, что подписывал свои произведения в нью-йоркской идишной газете «Форвард» разными псевдонимами: один — для ежедневных статей, другой — для литературной критики, третий — для прозы.

Мало того, вел двойную жизнь и был, если воспользоваться расхожим образом, д-р Джекилл и м-р Хайд в одном лице. Этот великий рассказчик и словесный маг с 86-й Западной улицы принадлежал к известному в медицине самоненавидящему типу и называл себя свиньей, для чего у него, по мнению близко его знавших людей, были известные основания. Он был ангелом – и он был монстром, сам это сознавал. Не то чтобы одно не мешало другому, но он был весь соткан из противоречий и постепенно привык к ним, положив их в основу своей прекрасной прозы. Не он один. Известная американская писательница Синция Озик взяла его в качестве прототипа для своего фикшинального, но легко узнаваемого героя в рассказе «Зависть, или Идиш в Америке» – известно, лот художки часто берет глубже, чем нон-фикшен. Сюжет на тему Каина и Авеля с возрастным перевертышем: старший брат Айзека Башевиса Зингера был его ментором, гуру и «отцовской фигурой» в фрейдистском понимании, а потому хоть будущий нобелевец никогда не признал бы это, но, по словам его биографа Флоренс Нуавиль, журналистки из «Ле Монд», «смерть брата была символическим убийством отца». Куда хватила!

Американская, а потом и мировая слава пришла к нему после того, как Сол Беллоу опубликовал в «Партизан ревю» свой перевод рассказа «Гимпель-дурень». Оба писателя получили по Нобельке – с разницей в два года. Зингер прожил в США почти в два раза дольше, чем в Польше, стал американским гражданином и в конце концов начал сам переводить на английский свои книги, которые упрямо продолжал писать на идиш.

Несмотря на все это, я бы не рискнул сказать, что это Зингер выбрал идиш в качестве своего литературного языка, а не сам язык выбрал писателя в качестве своего последнего глашатая. А последнего, потому что, несмотря на всемирную известность Зингера, все меньше остается людей, способных прочесть его сочинения в оригинале, и маловероятно, чтобы из этой уже мертвой лингвистической утробы возник еще один писатель такого калибра. Идиш и в самом деле язык изгнания, и с концом диаспоры, когда бóльшая часть говорящих на нем евреев лингвистически и культурно ассимилировалась в Европе и Америке, а другая – переселилась в Израиль, этот язык оказался обреченным. Можно сказать, что смертельный удар по идиш был нанесен именно государственным языком Израиля – ивритом, с которым идиш когда-то успешно соперничал и чуть было даже не вытеснил его с литературной сцены. А теперь даже «Джуиш Дейли Форвард», которая впервые напечатала в оригинале большинство сочинений Зингера, выпускает параллельные английское и русское издания – для тех своих читателей, которые уже не способны читать на идиш. Куда дальше, если даже в России книги Зингера переводятся с английского, а не с языка, на котором написаны.

Возникший на немецкой морфологической основе, но сохранивший верность древнееврейскому алфавиту, идиш оказался идеально приспособленным для каждодневных нужд разбросанного по Центральной и Восточной Европе бездомного племени и в конце концов вобрал в себя его трагическую историю. Как способ и инструмент остранения трагедии и возникла в самих языковых недрах ирония, которая является объединяющим, лейтмотивным свойством тех, кто на нем писал: от Менделе Мойхер-Сфорима и Шолом-Алейхема до Шолома Аша и Исаака Башевиса Зингера. Но только последнему повезло выбиться за местечковые пределы в мировую литературу, не изменяя при этом языку и не меняя тематику.

В чем же тогда дело?

Конечно, и в хронологии – Исаак Башевис Зингер был последним из могикан литературы на идиш, а потому вобрал в свое творчество в том числе и опыт, который привелось испытать европейскому еврейству в годы фашизма. У него есть на этот сюжет даже роман, по которому режиссер Пол Мазурски поставил довольно удачный фильм под тем же названием – «Враги: любовная история», о чувстве вины выживших перед истребленными. Но я бы сказал, что этот опыт вошел в прозу Зингера независимо от сюжетики: и в самых его, казалось бы, веселых рассказах, таких как тот же «Гимпель-дурень» или «Тайбеле и Гормиза», сквозь комическую ситуацию, дурашливый тон и озорную чертовщину все равно проглядывает трагическая изнанка жизни. Недаром Зингер, который из всей мировой философии выбрал себе в учителя Шопенгауэра – за то, что тот набрался мужества и признал, что мы живем в мире неодолимого зла, – сам себя называл «веселым пессимистом».

Разумеется, это напоминает гоголевский «смех сквозь слезы», и с великим русским прозаиком Зингера роднит также великолепное мастерство рассказчика: «искусство сказа», если воспользоваться выражением Эйхенбаума. Причем в лучших своих рассказах Зингеру удается сочетать двух Гоголей – украинского и петербургского. И еще одно сходство – это мистическое начало у обоих писателей, причем у обоих оно идет прежде всего из фольклора: соответственно, украинского и еврейского. У Зингера мистика также и результат длительного изучения таинственных книг каббалы, которые самым решительным образом повлияли еще на одного великого прозаика прошлого столетия – на аргентинца Хорхе Луиса Борхеса.

Хотя Зингер рано порвал с предназначенной с детства раббинальной судьбой, но влияние теологии (не только еврейской) сказалось на его прозе с философскими отступлениями и далеко не ортодоксальными, провокативными, парадоксальными размышлениями о Боге:

«Истинная религиозность вовсе не в том, чтобы служить Богу, а в том, чтобы досаждать ему, делать назло.

Зачем молиться Богу, который все время молчит, чьи цели неизвестны, а существование непостижимо?

Он бичевал Бога за все Его грехи с самого Дня Творения.

Бог безмолвствует, мы ему ничего не должны.

Бог противоречит себе, и из этого противоречия возникает весь мир (с ссылкой на Каббалу).

Если бы существование Бога, души, посмертного бытия, индивидуального провидения и всего, что имеет отношение к метафизике, было бы научно доказано, человек бы лишился высочайшего из пожалованных ему даров – свободы выбора.

Ошибок вообще не бывает. Какие могут быть ошибки, когда все проистекает из Божественных источников. Есть сферы, где любая ошибка превращается в истину».

Кстати, к закону гравитации Зингер возвращается не однажды, и одно его рассуждение стоит здесь привести:

«Злодеи творят историю. В каждом поколении есть люди, жаждущие лжи и кровопролития. Негодяи не могут сидеть без дела. Будь то война или революция, под чьим бы знаменем они ни сражались, неважно, каков их лозунг, – цель у них всегда одна. Одна общая цель объединяет Александра Македонского и Гамилькара (отец Ганнибала), Чингисхана и Карла Великого, Хмельницкого и Наполеона, Робеспьера и Ленина. Слишком просто? Закон гравитации тоже был прост, и именно поэтому его так долго не могли открыть».

Писатель с явно философским уклоном, Зингер полагал, что человек не должен преуменьшать значение эмоций, любых, за счет интеллектуализма, но ссылался при этом на такого архиинтеллектуала, как Спиноза, на его «Этику»: все может превратиться в страсть. «Всё» включает в себя и все разновидности чувств, включая жалость. Влюбленных Спиноза уподоблял безумцам. Что ж, так и есть. Зингер добавляет от себя: «После стольких лет поздно становиться нормальным». Он так и остался на всю жизнь мешугге, но свой мешуггенизм – как умственный, так и эмоциональный – возвел в стиль и кредо своего писательства:

«Ломброзо заметил как-то, что гениальность – род безумия. Он забыл добавить, что безумие – род гениальности».

Для Зингера страсть была главной темой художественного исследования, а отсюда уже его регулярные экскурсы в мистику и эротику, которые он полагал нераздельными, и я, как читатель и как писатель, склонен с ним согласиться. По небывалости и таинственности секс стоит вровень со смертью, недаром оргазм называют «малой смертью». Соитие – это и есть смерть, после которой остаешься жив. Главное – не привыкать к этому чуду, не делать секс привычкой.

Оставаясь в пределах еврейской тематики и языка идиш, Зингер выводил свои сюжеты в эмоциональный универс, где нет ни эллина, ни иудея, а потому его проза и получила универсального читателя. Вот его собственное признание:

«…Когда я сажусь писать рассказ, я не говорю себе, что сейчас напишу еврейский рассказ. На поскольку мне лучше всего известны евреи и я лучше всего пишу на идиш, персонажи моих рассказов всегда оказываются евреями и всегда говорят на идиш. С этими людьми я чувствую себя как дома. И все-таки я пишу о них не потому, что они говорят на идиш и родились евреями. Меня интересует то же, что интересует всех, – любовь, измена и разочарование…»

Можно сказать, что проза Зингера вовсе не зациклена на местечковом быте, им не ограничивается; что она возникла на путях не отражения, а преодоления опыта народной жизни, потому, к счастью, Зингер и не стал бытописцем, очередным «писателем-передвижником» еврейской литературы. Важнее, однако, не то, что он не сделал, а что сделал. Заложенную в самом идиш местечковую иронию Зингер возвел на иной уровень миропонимания, а еще точнее – возвратил местечковую иронию к ее трагическому источнику. В этом, собственно, и состоит уникальность Исаака Башевиса Зингера.

Вот, к примеру, медитация про тараканов:

«По столу прополз таракан, но ни я, ни Элизабет не стали его тревожить. Тараканы, живущие в моей квартире, вероятно, знали, что я вегетарианец и не питаю ненависти к их тараканьему роду, который на сотни миллионов лет старше человеческого и, должно быть, переживет его».

Конечно, у него есть и просто очень смешные эпизоды и фразы: от надписи на могильной плите («Дорогой Борис, будь здоров и счастлив, где бы ты сейчас ни был») до характеристики неудачника («Займись он продажей саванов, никто бы не умирал»).

В жизни Зингер был веселым человеком и таким запомнился нам, ньюйоркцам, которые видели его кормящим голубей на улице либо сидящим в дешевом кафетерии (он был немного скуповат). Как-то, объясняя свое вегетарианство, он сказал, что не ест мясо не ради своего здоровья, а ради здоровья цыплят. Другой раз, на званом обеде, он вдруг заметил, как гости не отрываясь глядят, как жадно он поглощает суп.

– В следующей жизни я буду свиньей, – сказал он под общий хохот.

Сделал паузу и добавил:

– И другие животные будут спрашивать меня, кем я был в предыдущей жизни. Я им скажу, что был писателем. И тогда они мне скажут: «Это как раз то, что утверждают все остальные свиньи».

В жизни он был таким же веселым рассказчиком, как и на бумаге.

На бумаге он еще умел быть очень серьезным, оставаясь веселым.

В рассказе «Друг Кафки» есть такой парадоксальный диалог:

«– Жак, вчера я прочел «Замок» твоего Кафки. Забавно, весьма забавно, но к чему он клонит? Это чересчур длинно для сна. Аллегории должны быть краткими.

Жак мгновенно сглотнул еду, которую жевал:

Жак мгновенно сглотнул еду, которую жевал:

– Сядь, пожалуйста, – сказал он. – Мастер не должен следовать правилам.

– Есть правила, которым должен следовать даже мастер. Роман не должен быть длиннее «Войны и мира». Даже «Война и мир» слишком длинная. Если бы Библия состояла из восемнадцати томов, она давно бы уже была забыта.

– Талмуд состоит из тридцати шести томов, и евреи его не забывают.

– Евреи вообще помнят чрезмерно много. Это наша беда. Две тысячи лет как нас прогнали со Святой Земли, а мы теперь пытаемся туда возвратиться. Ну не безумие ли это? Если бы наша литература отражала это безумие, она была бы великой литературой. Но наша литература сверхъестественно здравомысляща».

Что можно сказать с полной определенностью: Исааку Башевису Зингеру счастливо удалось избежать этого здравомыслия, и озорство, чертовщина, мешуггенизм и мистика его прозы под стать безумному миру, в котором мы обитаем, притворяясь нормальными.

Владимир СОЛОВЬЕВ

Нью-Йорк

В Нью-Йорк только что прибыла из Киева вторая партия новой книги Владимира Соловьева. Все доходы от нее идут на восстановление Украины.

Цена книги с автографом автора — $31 (включая пересылку). Чеки направлять по адресу:

Vladimir Solovyov

144-55 Melbourne Avenue, Apt. 4B

Flushing, NY 11367