Трагические дни Осипа Мандельштама

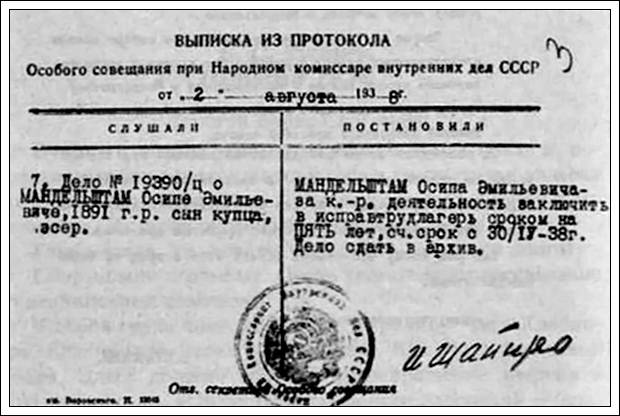

В этом году исполнилось 125 лет со дня рождения (3 января 1891 г.) выдающегося русского поэта ХХ века Осипа Мандельштама. Он родился в Варшаве, в еврейской семье. Его назвали Иосифом, но он сменил имя на «Осип». Закончил свою жизнь, приговоренный особым совещанием при НКВД к пяти годам лагерей за «контрреволюционную деятельность», 27 декабря 1938 года в пересыльном лагере во Владивостоке. О последних днях его жизни, […]

В этом году исполнилось 125 лет со дня рождения (3 января 1891 г.) выдающегося русского поэта ХХ века Осипа Мандельштама. Он родился в Варшаве, в еврейской семье. Его назвали Иосифом, но он сменил имя на «Осип». Закончил свою жизнь, приговоренный особым совещанием при НКВД к пяти годам лагерей за «контрреволюционную деятельность», 27 декабря 1938 года в пересыльном лагере во Владивостоке.

О последних днях его жизни, полных трагизма, есть немало свидетельств. По-видимому, одним из последних итоговых исследований этой завершающей полосы его жизни стала статья П. М. Нерлера, поэта, критика, историка, председателя Мандельштамовского общества, «В одиннадцатом бараке» («Новый мир», 2014, № 4), являющаяся журнальной версией его книги «Con amore. Этюды о Мандельштаме».

На пересылке Мандельштаму оставалось прожить 77 дней – ровно одиннадцать недель. Когда он туда приехал (12 октября 1938 года), пересыльный лагерь был чудовищно перенаселен, так что многим пришлось разместиться в первую ночь прямо под открытым небом. Далее поэт попадает в одиннадцатый барак в 500 м от КПП. Барак населяло 600 человек, в основном, по «пятьдесят восьмой», в большинстве москвичи и ленинградцы, что хоть как-то улучшало их душевное состояние.

Жизнь, если это можно было назвать жизнью, потекла своим чередом: ждали раздачи баланды, выбивали вшей из одежды, ходили в чудовищные гигантские уборные. Днем Мандельштам все время где-то скитался. Как оказалось, он сошелся с «блатными», читал им стихи, сочинял длиннейшие так называемые романы (ударение на первом слоге), скабрезные частушки. Гонораром служили неизвестно откуда бравшиеся белый хлеб и консервы, не вызывавшие у поэта никакой опаски. Дело в том, что Мандельштам почти ничего не ел, так как всерьез боялся любой казенной пищи. Боялся он и любых уколов и отказывался от них – опасался шприцев как орудий уничтожения.

Большую роль в лагерной жизни Мандельштама сыграла дружба с чемпионом Ленинграда по борьбе Дмитрием Маториным. У того всегда что-то было для поэта, который не боялся с ним есть, бурно благодарил Маторина, хватал его руку и целовал ее. Тот не раз буквально спасал поэта от людского гнева, выручал из разных переделок, связанных с его страхом быть отравленным лагерной пищей. Мандельштам был крайне небрежен по отношению к себе, с него буквально сыпались вши. Маторин иногда заставлял его мыться и учил тем гигиеническим правилам, которым следовало придерживаться в лагере. Но даже в таких диких условиях поэт сохранял самоиронию. Например, когда однажды один знакомый по просьбе Мандельштама выколотил его белье от вшей, он сказал: «Когда-нибудь напишут: «Кандидат биологических наук выколачивал вшей у второго после А. Белого поэта».

Временами он был вполне здравомыслящим, его речь была остра, слова точны и умны. Есть немало свидетельств того, что Мандельштам, во всяком случае, в первые недели охотно читал стихи и даже сочинял (!). Иметь свою бумагу и карандаш в пересылке не разрешалось, но у поэта они были, маленький огрызок карандаша и плотный лист бумаги, сложенный много раз, наподобие блокнота. Имеется совсем немного свидетелей, запомнивших конкретные стихи.

Иногда в свои светлые минуты Мандельштам читал у себя в бараке или в «гостях» стихи. Читал не всем, а в довольно узком кругу тех, кого уважал, в основном москвичам и ленинградцам.

Читал он сонеты Петрарки, сначала по- итальянски, потом переводы Державина, Бальмонта, Брюсова и свои. Иногда он читал Бодлера, Верлена по-французски. Читал он и стихи отечественных поэтов, в частности, Белого и Мережковского. Об остальных высказывался критичнее. Недолюбливал Блока и Брюсова, ценя в последнем только переводчика, о Пастернаке говорил, что поэт интересный, но «недоразвит», а Эренбург – талантливый журналист, но слабый поэт.

Никаких особых работ на пересылке не было, кроме уборки бараков, но и туда Мандельштама не посылали: даже в истощенной зэковской толпе он выделялся своим плохим состоянием. В единственном письме с пересылки своему среднему брату Мандельштам писал: «Здоровье очень слабое. Истощен до крайности. Исхудал, неузнаваем почти. Но посылать вещи, продукты и деньги не знаю, есть ли смысл. Попробуйте все-таки. Очень мерзну без вещей…»

Первые недели на пересылке его физическое и душевное состояние было все-таки относительно благополучным. Периоды возбуждения перемежались с периодами спокойствия. Он никогда не плакал, не говорил, что погибнет. Во второй половине ноября, на шестой неделе пребывания в транзитном лагере, у Мандельштаме начало дергаться веко, он стал быстро сдавать и слабеть. Он по-прежнему опасался и избегал казенной еды, но чтобы, рискуя быть побитым, схватить чужую (по его мнению, неотравленную) пайку, сил уже не было. Он ходил по лагерю, подходил к новым людям и предлагал прочесть стихи в обмен на неказенную еду (или даже казенную, но не его, а их). Он был назойливым и настырным. Его отгоняли, не били, но грозились это сделать. Состояние Мандельштама все ухудшалось. Он начал распадаться психически, потерял всякую надежду, что выживет. Однажды ночью он вбежал в чужой барак, плача и крича, что ему сделали укол и отравили.

Мандельштаму удалось попасть в лагерную больницу (два брезентовых барака), там лучше кормили, было теплее, врачи сочувствовали ему. Поэт немного оправился и пришел в себя. Однако больше недели его там продержать не могли.

В связи с эпидемией тифа 2 декабря был объявлен карантин. Бараки заперли на замок, на улицу никого не выпускали. Утром приходили санитары, приносили еду, мерили температуру, забирали парашу. Болезнь косила людей направо и налево. Заболевших переводили в изолятор, о котором ходили страшные слухи, считалось, что оттуда дорога только одна… Между тем, власть в лагере, по существу, захватили предоставленные самим себе санитары. Они выменивали, а то и отбирали одежду потеплей, жаловаться было некому. У Мандельштама после больницы был неплохой тулуп, санитары пытались его выменять, но поэт не отдал, за него заступилось его ближайшее окружение.

«арестованного бутырской тюрьмы». Это

еще до лагеря… Более поздних снимков

поэта нет

Мандельштам все тяжелее переносил холод, голод, авитаминоз. 20 декабря он окончательно слег и практически больше не вставал и почти не говорил. На вопросы о самочувствии отвечал: «Слабею». Угасая, он мужественно ждал конца. Но вот 26 декабря карантин сняли и всех погнали в баню, но не на помывку, а на санобработку. Предстояло пройти 500 м, причем состояние человека не учитывалось, будь ты хоть при смерти. Мандельштам шел, еле переставляя ноги, с полузакрытыми глазами, ему помогали друзья по бараку. Голые зэки три четверти часа дрожали и мерзли в ожидании своих прожаренных вещей. Когда крикнули разбирать одежду, Мандельштаму стало плохо, и, положив руку на сердце, он рухнул на пол. Пришла медсестра, искала пульс, но не нашла, долго слушала сердце, поднесла к носу зеркальце. Поэта накрыли его одеждой и положили на тележку, предварительно окропив ее и тело раствором сулемы. Но Мандельштам не умер тогда, судьба подарила ему еще один день. Его отвезли не в изолятор, а в стационар, где были кровати и простыни (!). Поэт пролежал этот свой последний день молча, то открывая, то закрывая глаза, время от времени шевеля губами (может, он шептал стихи?).

27 декабря в 12.30 дня великий поэт умер. Согласно акту, причина – паралич сердца и атеросклероз. В свидетельстве о смерти настораживает то, что тело не вскрывали. Высказывается мысль, не является ли это свидетельством насильственного характера смерти?

Процедура «похорон» на пересылке была следующая: тела выносили в палату морга, где снимали отпечатки пальцев и к большому пальцу правой ноги привязывали бирку – кусок фанеры, на ней химическим карандашом писали фамилию, имя, отчество, год рождения, статью и срок. Затем тела складывали штабелями возле барака или накапливали в ординаторской палатке. Приезжала конная повозка и увозила тела на «кладбище». Здесь за дело принимались урки. Они обыскивали одежду и клещами вырывали золотые коронки и зубы (у Мандельштама они были), снимали кольца (самыми омерзительными способами). Хоронили без гроба, в белье, иногда оборачивали простыней. Тела опускали в братскую могилу-траншею глубиной 50–70 см и присыпали землей.

Как предвидение трагической судьбы поэта звучит стихотворение грузинского поэта Н. Мицишвили, переведенное Мандельштамом в 1921 году:

Когда я свалюсь умирать под забором в какой-нибудь яме,

И некуда будет душе уйти от чугунного хлада –

Я вежливо тихо уйду. Незаметно смешаюсь с тенями.

И собаки меня пожалеют, целуя под ветхой оградой.

Не будет процессии. Меня не украсят фиалки,

И девы цветов не рассыплют над черной могилой…

Еще одна трагическая судьба, судьба одного из талантливейших людей нашей эпохи, униженного и уничтоженного страшным временем.

Сан Хосе

Евгений ШЕЙНМАН