Стыд, честь и совесть

При жизни моего поколения (я родился в 1962 году) мир изменился до неузнаваемости. Интернет, забравшись под черепную коробку и кожу нашего современника, произвел революцию, подобную, быть может, книгопечатанию. Мобильный телефон перевернул представление о связи, ее скорости и качестве. Неумение водить автомобиль резонно относят на счет сверхснобизма. Но нас, как и булгаковского Воланда, «не столько интересуют автобусы, телефоны и прочая …– аппаратура». Нас по старинке занимают люди: изменились ли они за полвека внутренне?

Свершилось самое страшное из аутодафе –

сожжение фиговых листков.

М. Алданов

Попытаемся дать ответ на этот важнейший вопрос без брюзжания и ворчливости, что непросто, ибо самый предмет нашего разыскания подталкивает именно к брюзжанию. Мы же будем по возможности беспристрастно размышлять, исходя из не бесспорного, но разумного представления о том, что скелет человеческой личности на протяжении веков составляли стыд, честь и совесть.

Стыд

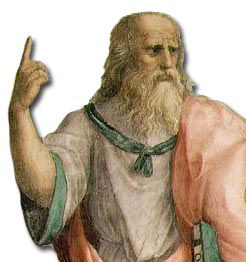

Стыд определяют как своего рода страх дурной славы,

и он доходит почти до

такой силы, как страх перед ужасным…

Аристотель, «Никомахова этика».

Итак, по Аристотелю, стыд – страх дурной славы. Понятие стыда изменилось со времен Аристотеля, но социальный его характер не изменился. Стыд – понятие коллективное, кооперативное (есть стыд перед самим собой, но это – совесть, о ней речь впереди). Стыдно то, что принято считать постыдным в данном обществе. В Испании верхом непристойного полагался вид дамской щиколотки. Разумеется, кавалеры лезли из кожи вон, дабы увидать запретное. Уже Монтень осознавал социальный характер стыдливости.

И вот мне кажется, что именно представление о стыде оказалось порушенным в наибольшей степени. Вернемся к Аристотелю: стыд – страх дурной славы. Но дело в том, что в век империи средств массовой информации нет дурной славы. Всякая слава хороша, лишь бы писали. Скандал вокруг президента США, тискавшего под императорским столом Монику Левински, добавил очков обоим и отнюдь не помешал Клинтону завершить каденцию.

Многое должно было измениться в представлении израильского общества о позорном, чтобы стали возможны излияния на митинге (!) матери четырех детей, в подробностях поведавшей, как именно ее употреблял полицейский генерал.

Непросто и сформулировать, что же в современном светском обществе считается постыдным. Никакое сексуальное извращение не срамно. Более того, оно скорее придает своему носителю шарм и лоск. Это только допотопные, странные люди в лапсердаках и шляпах продолжают долдонить: «Мерзость это перед Господом твоим».

Разумеется, религиозное население пытается хранить ветхозаветную стыдливость. Стыдливость и милосердие, согласно традиции, отличали учеников Авраама. И вот еще уместное изречение: «И сказал Раби Ханан, сын Рава: Каждый знает, зачем невеста входит в брачный покой. Но никто не говорит об этом пошлости (Ктубот, 8Б)». Так ли уж никто? Стыдливому человеку сегодня приходится туго, только уворачивайся и затыкай глаза и уши. Алданов еще перед Второй мировой войной заметил, что если вектор развития искусства не сменит направления, то похождения леди Чаттерлей вскорости будут выглядеть мемуарами тургеневской девушки. Как в воду глядел.

Да, планка стыдливости религиозного населения на фоне всеобщей распущенности удерживается достаточно высоко. Однако представления о постыдном претерпели изменения и у верующих. Отнюдь, оказывается, не стыдно жить на счет общины. Не стыдно и сплавить пожилых родителей в дом престарелых. Двадцать лет назад, признаваясь в том, что родители пребывают в богадельне, даже не слишком нравственный человек сгорал со стыда. Вчерашнее постыдное – сегодня общепринятое. Милосердие охотно перепихивается на социальные структуры, теряя свое содержание: какое уж сердце у государственного учреждения? Светское и религиозное население равно охотно прибегает к помощи богоугодных заведений, но ведь от верующих ждешь большего.

Аристотель полагал стыд столь же сильным чувством, как и страх перед ужасным. Стыд действительно сродни страху, а современному человеку очень хочется избавиться от страха. Вместе с прочими видами страха за борт оказался вышвырнут и стыд. Напомним лишь о том, что именно стыд решительно выделяет человека из животного царства. Животные, в самом деле, прекрасно без него обходятся.

Честь

Честь исключительно корпоративна. Нет чести вообще, но есть честь офицерская, родовая, сословная. Офицеру во все времена было прекрасно известно, какие вещи совместимы с мундиром, а какие – нет. Причем почти всегда неписаный кодекс чести обязывал сильнее писаного. Честь и стыд – родственники. Перечтем сцену прощания старика Болконского с сыном: «Помни одно, князь Андрей: коли тебя убьют, мне старику больно будет… – Он неожиданно замолчал и вдруг крикливым голосом продолжал: – А коли узнаю, что ты повел себя не как сын Николая Болконского, мне будет… стыдно». Семейство Болконских – воплощенная честь, бесчестное поведение постыдно.

«Осрамить» и «обесчестить» – глаголы достаточно близкие. Близкие, но не тождественные. Честь все же генетически связана с почестями и славой, не в последнюю очередь военной. Современная война ни для славы, ни для чести большого простора не оставляет, в ней не до кавалерийских атак. Впрочем, и былая офицерская честь – загадочная штука.

Старику Болконскому вряд ли было бы стыдно, если бы он узнал, что его сын перепортил дюжину деревенских девок. И Вронскому было прекрасно известно, что долг долгу рознь: карточный долг священен, а долг портному может и подождать. Русская литература хорошо подкопала под сословную честь, справедливо полагая, что грань между честью и спесью весьма условна. Но русским классикам и в голову не приходило, что представление о чести исчезнет как таковое. Чехов был начисто лишен чванства, но в ответ на упрек В.М. Лаврова в беспринципности Чехов пишет резкое письмо с разрывом «даже обыкновенного шапочного знакомства». Сегодня, кажется, и повод для решительного разрыва знакомства придумать невозможно.

Начиная с Французской революции, сословным перегородкам приходится все более и более худо. К началу XXI века снос кастовых переборок, кажется, завершен вполне. Нет ни сословий, ни мундиров. Пришел конец и чести. Впрочем, нет: налицо черно-белый религиозный мундир. И людям, носящим его, известно, какие вещи совместимы с этим мундиром, а какие – нет. Другое дело, что не все и не всегда ведут себя «в кодексе», но на то его носители и живые люди. Однако же и светскому населению, глядящему на черно-белую униформу, вопреки политкорректности, с отвращением, тоже отлично известно, к чему этот кодекс обязывает. И человек светский требовательно ждет от хозяина мундира адекватного поведения.

Есть еще одна область человеческого духа, в которой честь, несмотря на все усилия левого кампусного истеблишмента, пока выжила, и эта область – наука. Грандиозные успехи науки во многом обусловлены пронизывающим ее духом корпоративной чести. Не только фальсифицировать результаты, но и переливать в статьях из пустого в порожнее – бесчестно, постыдно. Срамно быть профессором, ничего в науке не сделав. Научная этика поддерживается суровым судом научного реферирования и рецензирования (весьма сходным с офицерским судом чести). Суд ученого сообщества, беспощадный к фальсификаторам и презирающий бездарей, эффективен. Все-таки количество заведомых жуликов в науке невелико.

Под корпоративную научную честь небезуспешно роет подкоп политкорректная шушера. В самом деле, где же будет печататься несчастный «палестинский» (суданский, гаитянский…) ученый, если отвратительные научные сатрапы-рецензенты стоят на страже научных журналов и не пропускают вдохновенные бредни представителей слаборазвитых народов на свои страницы? И учреждаются бесчисленные засоряющие информационное пространство open access журналы, в которых можно печатать любую чушь.

Представление о чести неотделимо от представления о высоких образцах, достойных подражания, образцах, отмеченных печатью подлинности, истины. Обратим внимание на то, что «честный» и «приверженный истине» – синонимы. Но если арифметика Маори столь же ценна, как и геометрия Лобачевского, а «Времена года» не имеют преимуществ по сравнению с тамтамом, в чем нас пытаются убедить адепты политкорректности, то нет места ни высоким образцам, ни Истине.

Умертвив окончательно честь, мы подпишем приговор и Истине.

Сегодня проверка достоверности научных результатов зачастую затруднительна, я должен поверить на честное слово, что коллега на самом деле измерил или просчитал публикуемый им результат. Декарт обучал туповатого дворянского отпрыска геометрии и никак не мог вдолбить ему одну из теорем равенства треугольников. В конце концов недоросль взмолился: «Господин учитель, Вы дворянин – и я дворянин. Не мучьте меня, дайте мне честное дворянское слово, что эти треугольники равны, и я Вам тут же поверю». Так вот, нам часто приходится верить на честное ученое слово, что результат в самом деле получен. И ни на чем, кроме корпоративной научной чести, это доверие основано быть не может.

Совесть

В сравнении со стыдом и честью совесть кажется наименее пострадавшей. Для этого есть веские основания: совесть индивидуальна. Современное либеральное общество, пестуя индивидуализм, закономерно обращается к совести, способности человека к внутренней самооценке. Русское слово «совесть» – калька с греческого conscientia. Но вот интересный вопрос: а была ли известна древним грекам совесть в современном ее значении? Именно так формулирует вопрос выдающийся знаток античности В.Н. Ярхо: «Была ли у древних греков совесть». И определенно отвечает на этот вопрос: нет. «Совесть … предполагает самооценку героя, не зависящую от осведомленности окружающих о его поступке»… Греки же судили себя «не по внутренним стимулам, а по объективному результату (Федра, Геракл)» либо стремясь «избежать всякой ответственности – и перед коллективом, и перед собой (Орест, Гермиона). Совесть и в том, и в другом случае оказывается ненужной – как самим героям древнегреческой трагедии, так и ее создателям» (В.Н. Ярхо).

Мы очень плохо себе представляем обыденную жестокость античности. Читая Светония, можно составить себе некоторое представление о повседневном зверстве, царившем в Риме. При этом и греки, и римляне напряженно размышляли на нравственные темы. Платон, Аристотель, стоики оставили по себе тщательно разработанные этические системы, так или иначе разумно обосновывавшие мораль.

Крах античной культуры был связан именно с невозможностью разумного обоснования нравственности.

«Конечно, по привычным для нас критериям Калигулу или Нерона следовало бы считать нравственными уродами. Однако возможны иные критерии, по которым их поведение может оцениваться очень высоко, – таким критерием мог бы быть, например, образец стоического мудреца, который, как повествует Диоген Лаэртский, был настолько свободен, что не считался ни с какими законами, а при случае мог съесть и человеческое мясо… В пределах рационально обосновываемой морали невозможно обозначить рамки, которые могли бы препятствовать тому, чтобы сексуальные наслаждения переходили в кровосмесительную связь, практическая целесообразность – в повседневные убийства» (А.А. Гусейнов, «Мораль и Разум»).

В пределах рационально обосновываемой морали нет места и феномену совести. Совесть замкнута на представление о грехе, а в рационально обосновываемой морали нет грехов, но есть нежелательные поступки. А с чьей точки зрения нежелательные? Перечитайте замечательный роман Жаботинского «Пятеро». Один из его героев спит одновременно с матерью и ее дочерью. И ежели предположить, что никому от этого вреда нет, а одно удовольствие, то затруднительно разумно объяснить, отчего это нельзя. Применение современных противозачаточных средств еще более упрощает ситуацию, предупреждая возможные нежелательные последствия подобной жизни втроем. Герой этой истории резонно спрашивает: «Почему нельзя?» Если все это не грех, то очень даже можно. Нам вновь приходится возвращаться к замшелой, но не отменяемой формуле: «Мерзость это перед Господом твоим».

Совесть неотделима от представления о неподкупном взгляде, пронизывающем человеческую душу до дна. Внутренняя самооценка, болезненная и мучительная (морально здоровый человек должен иметь больную совесть), порождаемая этим взглядом, покоится на представлении о грешном и недостойном. Если связать ощущение греха с неврозом, как нам предлагают психологи, то от совести не останется и следа.

«Для того чтобы поставить заслон губительному гедонизму и надежно гарантировать моральную добродетель, надо было изыскать для нее иные, более прочные и незыблемые основы, чем те, которые предлагал познающий разум. Античность нашла их в религии маленького восточного народа, затерявшегося во владениях великой империи» (А.А. Гусейнов, «Мораль и Разум»). Афины пришли на поклон к Иерусалиму. Вот что любопытно: совесть – еврейское изобретение, но для нее не нашлось в иврите Танаха подходящего слова. «Мацпун», обозначающее совесть в современном иврите, – новейшего происхождения. В Псалмах и Талмуде, однако, упоминаются «мучения почек» в смысле, адекватном нашему пониманию совести. Таким образом, местоположение совести в человеческом организме – почки. В самом деле, ведь именно почки, не сердце, отделяют дурное от хорошего.

***

Мне не известно, что сегодня может поставить заслон гедонизму, но расцвет радикальной религиозности, закономерно устрашающий либеральный бомонд, связан в первую очередь с ощущением «так жить нельзя». Нельзя жить без чести, стыда и совести. Сегодняшнее процветание Запада более всего напоминает полвека, предшествовавшие Первой мировой войне. Тогда тоже телеграф, телефон, электричество, железные дороги и прочая аппаратура изменили оболочку жизни человеческой жизни до неузнаваемости. Дело оставалось за малым: следовало изменить душу, просветить народ. И народы, у которых отняли мелочи – Бога, стыд, честь, совесть, – выдав взамен таблицу умножения, оказались способны на многое.

Столь многое, что между 1914-м и 1945 годами недосчитались сотни миллионов жизней. Элите стало ясно, что одной таблицей умножения не обойтись, надо добавить в народную корзину вполне по-римски сладкие булочки, развлечения и эротический рай. Не хочется каркать, но сладких булочек на всех может и не хватить. Глядя на современную западную цивилизацию, невольно задаешься вопросом: а чем все это еще держится? Интеллектуальные гуру демонтировали уже все святыни, попадавшие в их поле зрения. Один из возможных ответов таков: инертностью народных масс, по косной привычке сохранивших некоторые фундаментальные представления о жизни и фундаментальные же запреты. О массе по справедливости сказано много скверного. Но упорное, тупое нежелание пересматривать взгляды на то, что такое хорошо и что такое плохо, в ситуации, когда сами эти слова утратили смысл, оказывается спасительным.

Эдвард БОРМАШЕНКО