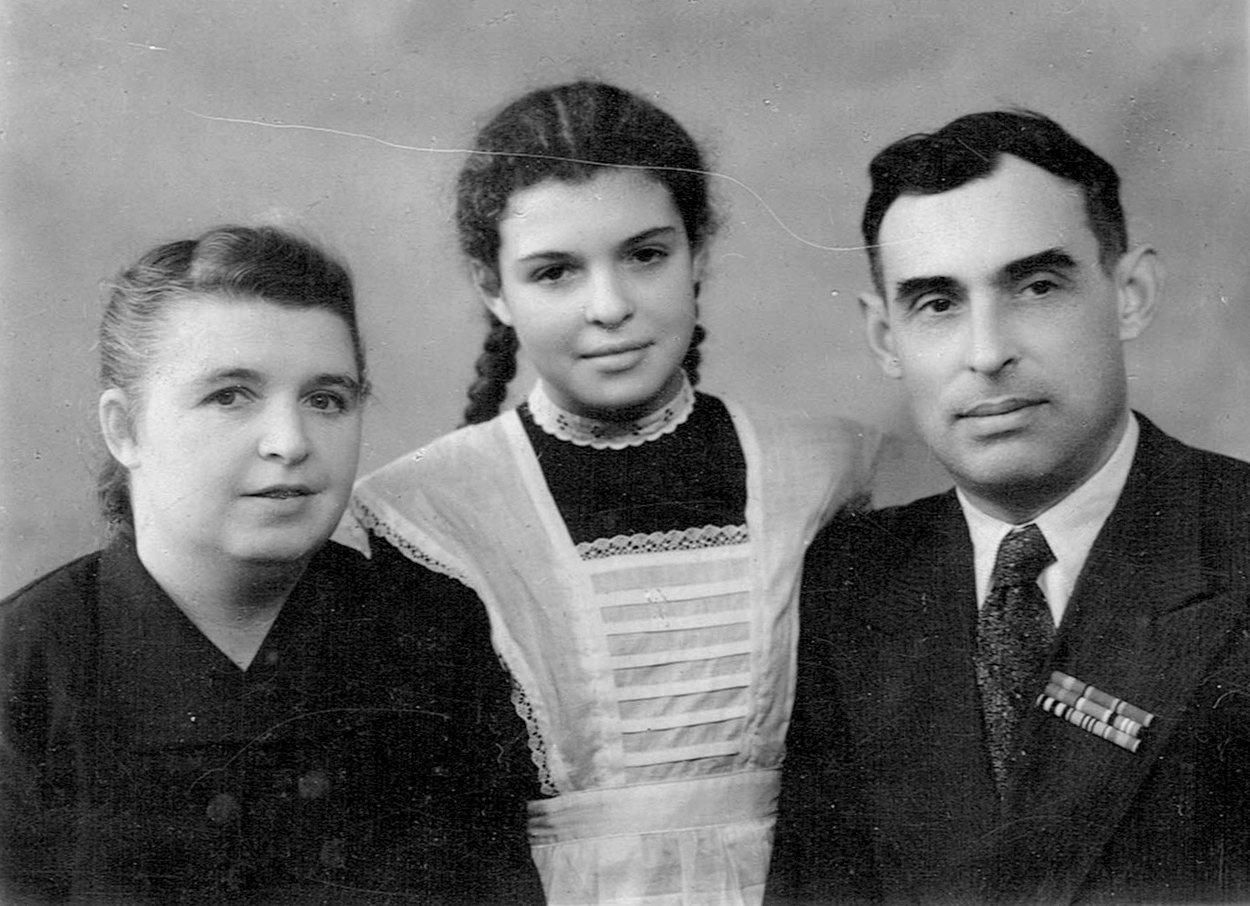

О моем отце

Окончание. Начало

Окончание. Начало

Их дивизию отправили в Баку. Из Баку он и приехал к нам в Ташкент в отпуск в августе 1945 года и забрал нас с мамой в Баку. Там мы прожили несколько месяцев до его демобилизации в январе 1946 года.

31 января того года мы вернулись в Одессу.

Квартира наша была занята, и, чтобы ее получить, нужно было подавать в суд, ждать решения суда. Все это требовало времени, а жить было негде.

Отец встретил свою родственницу, которая предложила снять у нее комнату, что мои родители и сделали. Вскоре отец заболел туберкулезом, и мама считала, что произошло это потому, что он спал на кровати возле сырой стенки.

Сразу после приезда отец стал работать в пединституте. Я пошла в школу.

Мама же не могла и мечтать о продолжении учебы в аспирантуре, антисемитизм был уже в полной силе.

Месяца через два после приезда мы смогли вернуться в оставленную квартиру. Жизнь налаживалась. И тут мой отец, ничем, кроме малярии, не болевший на фронте, заболел туберкулезом. Не помню, чтобы он не работал какое-то время, наверное, это была скрытая форма. Но болезнь была серьезной. Слава богу, уже появился стрептомицин, который покупался за большие деньги. Помню аптекаря, который жил на ул. К. Маркса, к нему я ходила за стрептомицином. Думаю, что он получал его откуда-то из-за границы. С ужасом я смотрела, как по утрам отец выпивал стакан чая, в который клал 100 г сливочного масла, помню, как мы с мамой подъезжали к больнице, из дверей которой выходил отец после пневмоторакса. Отец героически боролся с болезнью и победил.

В начале 1947 года приехала из Ташкента мамина младшая сестра, которая жила с нами там. В конце года оттуда же приехали мои бабушка и дедушка со стороны мамы. Как я понимаю, мои родители приложили немало усилий к тому, чтобы их приезд состоялся.

В квартире родителей моей мамы обосновалась какая-то важная организация, им квартиру не вернули, поэтому мы все жили вместе в квартире из трех маленьких комнат общей площадью 28 квадратных метров. Отец никогда ни на что не роптал, никогда не выражал недовольства.

Отец стал обрастать друзьями. Собственно, это были старые друзья, которые, как и он, отходили после войны и возвращались к мирной жизни. Все они были хорошими и умными людьми.

Часто он с кем-нибудь из друзей разговаривал в своем кабинете, крошечной комнате площадью 7–8 квадратных метров. Дверей между комнатами не было, и я с большим интересом вслушивалась в разговоры о политике, о системе, об антисемитизме, философии, о жизни.

Году в 50-м отец перешел работать в университет. Помню выражение его лица, когда, возвращаясь после лекций домой, он молча проходил в свою комнату, и никто не пытался заговорить с ним. В то время у него на каждой лекции сидела стенографистка. Время было очень мрачное. Антисемитизм крепчал.

Мне никто не велел не рассказывать, о чем говорят дома, но я и не думала об этом разговаривать с кем-либо. Наверное, благодаря этим разговорам дома я очень спокойно восприняла смерть Сталина. Помню, меня угнетала мысль, что все плачут, а я не могу плакать.

Работая в университете, отец очень подружился с Самуилом Яковлевичем Коганом. Это был очень эрудированный человек, настоящий философ, специалист по языкознанию, знал много языков. Коган и отец работали на кафедре философии.

В 1951 году им прислали из Киева заведующего кафедрой, безграмотного человека. Звали его Фрол Андреевич, папа называл его Фрол и не переносил. Его и прислали, чтобы он помог «бороться с космополитизмом», т. е. с отцом и Самуилом Яковлевичем. Фрол был бездарным и подлым человеком, а потому и страшным.

1 января 1952 года отец и я гуляли в снежный солнечный день по Ланжероновской улице. Эти несколько кварталов были одной из сторон прямоугольника нашего обычного маршрута.

Навстречу нам шел Фрол. Он радостно подошел к отцу и протянул руку. И, к моему удивлению, мой очень вежливый отец демонстративно заложил руки за спину, очень сухо кивнул головой и прошел мимо. Мне было 16 лет, и я понимала, что это вызов и это чревато. Я спросила у отца, не будет ли у него неприятностей. Он ответил, что очень возможно, но нельзя подавать руку подлецам. Отец спокойно относился к людям, которые, как он говорил, «по собственной инициативе подлостей не делают». Но тех, кто подличал без принуждения, глубоко презирал и не скрывал этого.

В университете он нашел еще двух друзей, разговоры отца с ними слушать было очень интересно. Это были географы, очень много знающие люди Гуревич и Ланда.

Был у отца еще один близкий друг, Моисей Соломонович Вайнштейн. Он был ректором университета в 1936 –1937 годах, его исключили из партии и сняли с должности. Он был старше отца лет на пять, и сердце у него было больное. Поэтому он работал в Ташкенте в университете во время войны. После войны он подал заявление о восстановлении в партии, ему нужны были рекомендации, и отец дал ему одну из них.

Но тут все началось сначала, и Моисея Соломоновича опять исключили из партии, а отцу за рекомендацию дали строгий выговор по партийной линии.

Помню, как он с серым лицом вернулся с заседания обкома партии, где ему утверждался этот выговор, и, снимая пальто у шкафа, сказал маме: «А я, дурак, все бляхи надел». Он имел в виду колодки своих орденов и медалей, которые обычно никогда не носил.

Дома у нас бытовала шутка, которая возникла после одного из каких-то партийных заседаний, где отец был обвиняемым в чем-то. Он обратился к сидящему конклаву и сказал: «Давайте будем апеллировать к логике», на что не слушавшие или не понимающие его люди удивились, а один из них ответил: «Вы же не прошли еще эту инстанцию, почему вы хотите апеллировать выше?»

Оставались друзья из партийного бюро политеха. К отцу они приходили часто, иногда их разговоры отвлекали меня от занятий, но всегда было интересно их слушать.

Был у отца еще один близкий друг, он тоже работал в политехе на кафедре марксизма-ленинизма. Он был не такой интересный человек, как другие друзья отца, но был он очень порядочным и очень любил отца. Отец относился к нему с нежностью, как к младшему брату. Это был Исак Долинский. С отцом они во многом расходились, но никогда не спорили. Отец очень рано понял Сталина и соответственно к нему относился. Долинский же верил в него как в бога. Очень многое они расценивали по-разному, но это не мешало их дружбе. У Долинского были связи в городе. Может быть, потому что он часто принимал кандидатские экзамены по философии. Для нашей семьи он часто был палочкой-выручалочкой.

Я поступала в политехнический институт в 1953 году. В тот год, кажется, ни один еврей не поступил в институт просто так, без блата. Так вот, обо мне Исак Маркович говорил с каждым преподавателем, принимавшим экзамен. И хотя у меня был почти отличный аттестат и преподаватели потом говорили ему, что я отлично знаю предмет, в этом безусловно была необходимость.

Позже он помогал с устройством на работу мне и моему мужу. И всю жизнь он и мы общались. Никогда не забуду выражение его лица, когда я вышла из палаты отца и, рыдая, сказала ему, что отец умер. Он с трудом удержал себя от крика горя. Позже он говорил мне, что отец был ему самым близким человеком на свете.

Смерть Сталина отец воспринял с облегчением. Он стал спокойнее, да и к этому времени он поборол туберкулез. Кончились пневмотораксы и чаи с маслом.

Он часто гулял со мной по вечерам по центру города. И мы разговаривали о книгах, моих подругах, об истории, о моем будущем. Мы очень любили эти прогулки.

В 1953 году я поступила в институт, мама уже несколько лет работала в станкостроительном техникуме преподавателем, отец по-прежнему работал на полторы ставки. Ведь все эти годы он содержал всю семью. Правда, в 1950 году умер дедушка, и моя тетя к тому времени уже работала по своей основной специальности химиком на заводе, а не училась в консерватории. Но отец привык к тому, что он отвечает за всех.

Летом каждый год мы выезжали на дачу. В то время дачу не так трудно было купить, но отец считал, что у нас некому заниматься ею, а поэтому проще ее снимать каждый год.

Отец хорошо плавал. Рассказывал когда-то, что поэтому и уцелел при форсировании Днестра. Помню, как быстро со мной на спине он доплывал к буйку в 1946 году, еще до туберкулеза. Он обещал мне поплавать со мной следующим летом, врачи обещали разрешить. Но увы, этого не произошло.

Очень хорошо помню, как к отцу пришел его друг Ланда, человек, который знал очень много разных вещей, в частности и из медицины. Он сидел за отцовским письменным столом, на котором лежала бумажка с результатом анализа крови отца.

Ланда случайно взглянул на нее и сказал: «Саша, вам нужно проверить анализ крови, у вас многовато лейкоцитов». Их было 14 тысяч, а норма 6 тысяч.

Следующий анализ показал уже 20 тысяч. Так началась лейкемия.

Поначалу болезнь развивалась довольно медленно. Но к лету 1954 года отец начал слабеть.

Родители поехали в Москву, где отец месяц пролежал в клинике Кассирского, тогдашнего самого крупного специалиста в этой области. Ему стало лучше, но слабость не отпускала.

Кассирский был, очевидно, оптимистом. Он считал, что болезнь протекает медленно, и в шутку спросил у отца: «20 лет вам достаточно?» И отец ответил: «Более чем достаточно».

После лечения и при частых вливаниях крови отец полгода чувствовал себя прилично. А потом началась радиология, которая, как мне кажется, все ускорила. Количество лейкоцитов стало расти очень быстро. Теперь мы с мамой опять встречали отца на такси при выходе из больницы после вливания крови. Но отец продолжал работать, хотя теперь читал лекции сидя, выстоять два часа он не мог. Родители еще раз ездили в Москву, где отец лежал два месяца в больнице. Помню, что в то время я очень скучала по нему, а он очень волновался обо мне, хотя мне было уже 19 лет и оставалась я с бабушкой.

После лечения наступил период улучшения, но ненадолго.

Но какое облегчение почувствовал отец, как и многие люди в стране, когда на партийных собраниях читалось закрытое письмо Хрущева с разоблачениями Сталина. Ведь сейчас даже представить себе трудно, под каким гнетом жили мои родители, их друзья, да и вся еврейская интеллигенция в 1952 –1953 годах. Несмотря на мой юный возраст и неполную осведомленность в то время, я чувствовала висевшее в воздухе напряжение.

У нас в доме оно еще усугублялось болезнью отца. Но человек может приспособиться ко многому. Поэтому в кабинете отца часто велись разговоры не только о политике, но и о новых фильмах, о книгах, которые стали постепенно выпускаться. Помню, в каком я была восторге от книг Ромена Роллана, тогда вышла подписка, и как радовался отец моему восторгу.

Доклад Хрущева был счастливым событием, казалось, что теперь жизнь потечет в правильном направлении. Отец этому был очень рад.

Однажды мы с ним гуляли зимним вечером и говорили обо всем этом. И я сказала: «А может, вообще все это, то есть революция, социализм, советская власть, было не нужно, капитализм развивался бы и все улучшалось бы без такой страшной крови». На это отец возразил, что в капитализме тоже много крови и грязи, все это нужно было менять. По-моему, он, как и многие в то время, верил в социализм с человеческим лицом.

После доклада Хрущева из лагерей стали возвращаться люди. Однажды к нам на Кузнечную пришел человек, которого я никогда не видела. Когда-то он работал вместе с моими родителями на фабрике. Потом их пути разошлись, он был в лагере и вскоре после доклада вернулся, узнал адрес моих родителей в справочном и пришел к нам.

Отец с ним долго разговаривал в своем кабинете, а я в другой комнате внимательно вслушивалась в их разговор. Помню, как меня поразила фраза гостя: «В лагере мы были уверены, что в стране фашистский режим».

Один из бывших студентов отца, юрист по образованию, принимал какую-то новую должность и наводил порядок в шкафах в своем кабинете. Он увидел какую-то бумажку, завалившуюся в щель внутри шкафа, достал ее. Это был ордер на арест отца, выписанный в 1937 году. Благо нашел он его в 1954-м, т. е. после смерти Сталина. Ордер он подарил отцу.

К лету болезнь отца опять обострилась. Мы жили на даче на 9-й станции все того же Большого Фонтана. В то время телефонов-автоматов было мало и часто они не работали.

По вечерам отцу становилось плохо, и я бегала в поисках работающего телефона и вызывала скорую помощь. В конце августа он лег в больницу на Ольгиевской.

Мы надеялись, что после более интенсивного лечения его состояние улучшится, но этого не случилось. 7 сентября 1956 года он умер. Было ему всего 49 лет.

Хоронили отца из университета. Гроб стоял в актовом зале, и зал был полон.

Несколько человек выступали со слезами в глазах и с дрожью в голосе.

Один из друзей отца, говоря о нем, прочел строки Леонида Мартынова, которого в то время издали:

И вскользь мне бросила змея:

– У каждого судьба своя!

Но я-то знал, что так нельзя –

Жить извиваясь и скользя.

И отец действительно знал это твердо и всегда жил с поднятой головой.

На кладбище шли пешком, хотя по одесским масштабам оно было далеко.

Гроб всю дорогу несли, меняясь, его и мамины студенты.

Замечательным человеком был мой отец. Ушел он в 49 лет, но помнили его все, кто хотя бы недолго с ним общался.

Валерия ПЕРЛОВА