Керенский в Нью-Йорке

В минувшее воскресенье прошла очередная годовщина смерти Александра Керенского, прожившего последнюю часть жизни в Америке, в основном у нас в Нью-Йорке. В первый раз Керенский прибыл в Нью-Йорк на корабле S. S. Olympia в феврале 1927 года – в десятую годовщину его русской революции. Из встречавших его американцев главную роль сыграли в его дальнейшей судьбе […]

В минувшее воскресенье прошла очередная годовщина смерти Александра Керенского, прожившего последнюю часть жизни в Америке, в основном у нас в Нью-Йорке.

В первый раз Керенский прибыл в Нью-Йорк на корабле S. S. Olympia в феврале 1927 года – в десятую годовщину его русской революции. Из встречавших его американцев главную роль сыграли в его дальнейшей судьбе федеральный прокурор и активист Республиканской партии Кеннет Симпсон и его жена Хелен, которая потом будет десятилетиями помогать Керенскому в Нью-Йорке.

Заморский гость «был в приподнятом настроении и предсказывал скорое свержение советского строя», – пишет его американский биограф Ричард Абрахам.

Быстро приноровившись к туземным реалиям, Керенский заявил: «Русские демократы и республиканцы, чьим лидером я являюсь, никогда не забудут, как Америка помогла их делу в России» (цитирую по New York Times, которая освещала первый приезд Керенского, как будто он член королевского дома).

Корреспондент газеты характеризовал его как «чрезвычайно энергичную личность» и отметил, что Керенский ступал «быстрым, нервным шагом посаженного в клетку льва».

Здешние юдофобы вспомнили миф о том, что Керенский – еврей, и не были гостю рады. Генри Форд писал еще в 1923 году о Керенском: «Его отец был евреем, и мать его была еврейкой. Адлер, его отец, умер, и его мать вышла замуж за русского по фамилии Керенский, чье имя взял мальчик».

Русская колония города встретила Керенского мрачно, но и монархисты, и левые сбежались на его выступление, состоявшееся 13 февраля 1927 года в театре Century. Зал вмещал 5 тысяч человек, но спекулянты скоро стали продавать билеты втрое дороже, а к часу дня к театру пришлось вызвать полицию, потому что его осадила семитысячная толпа.

Когда двери, наконец, распахнулись, толчея была такая, что пятитонный бронзовый канделябр был сдвинут со своего постамента.

Более зажиточные монархисты расселись в партере, а левая голытьба оккупировала галерку. При появлении оратора они продолжали сидеть, а остальная аудитория аплодировала стоя.

Барышня подошла к Керенскому с роскошным букетом. Он растаял, а она потом три раза ударила его цветами по лицу.

Эта сцена запомнилась нью-йоркским эмигрантам надолго. На днях мне рассказывал о ней 93-летний художник Сергей Голлербах, обладающий сказочной памятью.

Он, например, помнит фамилию и номер дома офтальмолога, у которого они с Керенским полвека назад лечили глаза.

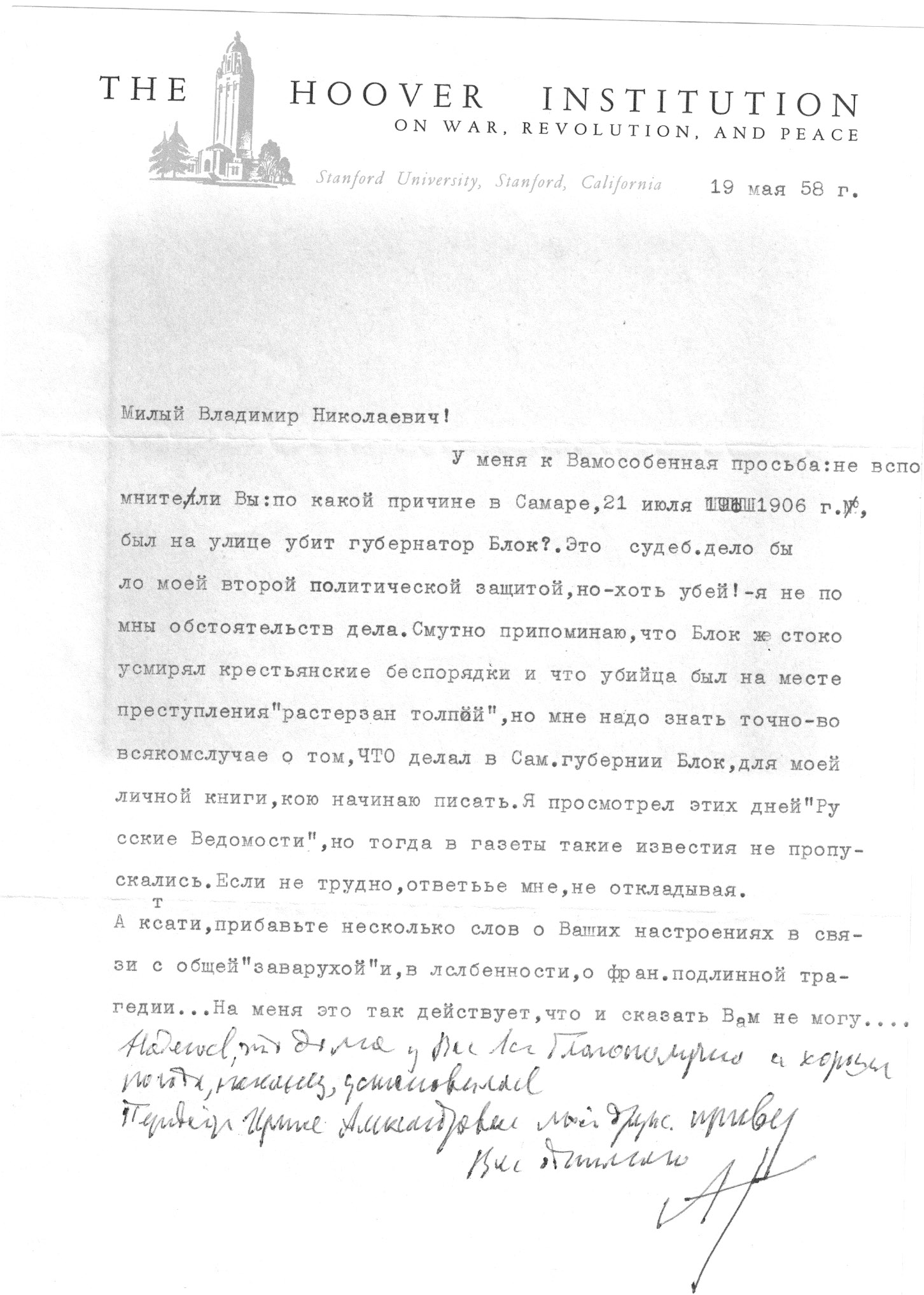

Из собрания А. Рабиновича.

Как пишет Абрахам, потом выяснилось, что барышня с букетом считала Керенского ответственным за смерть своего брата и жениха-офицера, которые погибли в 1917 году.

Старые нью-йоркские эмигранты иллюстрируют неприязнь к Керенскому, царившую в их среде, рассказом о том, как русская бабушка увидела его на другой стороне улицы, ткнула в него пальцем и говорит внучке: «Вон человек, который погубил Россию!»

«Ему не могли простить, что он не арестовал Ленина», – говорит Голлербах.

Легенда о бабушке с внучкой зародилась очень давно, и сначала в ней фигурировала не нью-йоркская улица, а парижская Пляс Пигаль.

1 марта 1938 года Керенский прибыл в Нью-Йорк во второй раз. В СССР бушевали чистки, советские агенты похищали эмигрантов в Париже, где он тогда жил, и он чувствовал себя все неуютнее. Он начал учить английский, незнание которого затрудняло ему общение со своей подругой, австралийкой Нелл (Лидией Эллен Триттон), не знавшей русского, и они общались на сомнительном французском.

Приехав тогда в США, он все еще высказывал надежду на то, что чистки в СССР являются последней стадией эволюции большевистского режима, а потом он лопнет.

В сентябре 1938 года Керенский вернулся в Нью-Йорк на следующий день после заключения Мюнхенского соглашения и отстаивал политику умиротворения Гитлера, доказывая, что она даст демократическим странам время вооружиться.

В августе 1939 года он поехал с Нелл в Пенсильванию. Они поженились в доме мирового судьи Харри Стайна. Молодые хотели держать женитьбу в тайне, но Стайн немедленно связался с информационными агентствами и раструбил о браке бывшего премьера России, который еще был тогда в США знаменитостью.

Через два дня после бракосочетания фон Риббентроп прилетел в Москву подписывать пакт с Молотовым, который Керенский назвал потом результатом общего тоталитарного характера и интересов Сталина и Гитлера. New York Times поместила его заявление на видном месте.

Керенский назвал сотрудничество между демократиями и московской диктатурой неестественным и аморальным и призвал Запад бороться не только за свержение гитлеровского режима, но и за освобождение русского народа от большевизма.

После вторжения Германии в СССР он, однако, сильно потеплел к Сталину. Эта метаморфоза произошла уже в США, куда Керенский прибыл 12 июля 1940 года после того, как Нелл со своим паспортом помогла ему бежать от надвигавшихся на Париж немцев из Европы.

New York Times оказала ему триумфальный прием и напечатала его заявление, в котором Керенский отмечал контраст между силой воли Англии и французским пораженчеством.

Упоминавшийся выше прокурор-республиканец Кеннет Симпсон, баллотировавшийся в тот момент в конгресс от Манхэттена, пригласил Керенских жить у него в доме № 109 по Ист 91-й улице. Симпсон победил на выборах, и у Керенского появилась надежда, что он получит через него доступ к конгрессу для агитации против изоляционизма.

Но Симпсон скончался в январе 1941 года, через три недели после начала сессии конгресса, и надежда Керенского не сбылась.

После вторжения Гитлера в СССР Керенский объявил, что «сейчас не время сводить счеты со Сталиным», хотя предложил потребовать у диктатора уступок. 2 июля он обратился к британскому послу в Вашингтоне лорду Галифаксу со следующим предложением: если Сталина убедят дать народу волю и распустить колхозы с тем, чтобы Гитлер не мог изобразить себя освободителем, то Керенский публично поддержит Сталина.

Он даже вызвался лично поехать в Москву, несмотря на то что рисковал бы при этом жизнью. Он не ограничился обращением к англичанам, а послал Сталину телеграмму. У Керенского ничего не вышло, поскольку и Сталин, и Форин Офис не придавали ему больше значения.

Он не успокоился и после Перл-Харбора призвал Сталина объявить войну Японии в расчете на американскую помощь. Весной 1942 года Керенский искал встречи с советским послом Максимом Литвиновым, который, по словам Абрахама, являл собою новое, демократическое лицо советского режима в Вашингтоне, но и тут не добился успеха и исчез на два года из поля зрения общественности, возможно, по наущению Госдепа.

Пробыв несколько месяцев в Америке, Керенские скопили достаточно денег, чтобы снять небольшую квартиру в доме № 1060 на манхэттенской Парк-авеню, а в 1942 году перебрались в фермерский дом в два с половиной этажа на границе Нью-Йорка и Коннектикута, построенный в 1800 году, но недавно отремонтированный.

Он напоминал изгнаннику русскую дачу. Как писала знакомая Керенских Татьяна Поллок, на лужайке под развесистым деревом стоял круглый стол с чаем. Керенский любил крокет и играл в него самозабвенно. Жизнь среди пасторальной идиллии не отвлекала его мысль от бушующей за океаном войны. Он гордился успехами Красной армии и находил корни ее побед в русской истории, пишет Абрахам.

Главным источником его дохода были платные лекции, с которыми он ездил по всей Америке. Первое письмо, которое он написал жене по-английски, пришло из Техаса и привело ее в восторг.

Выступая после окончания войны в нью-йоркском отеле «Уолдорф-Астория», он отстаивал новую советскую границу с Польшей и аннексию Прибалтики. Литовский министр иностранных дел не оставил от его доводов камня на камне, польские друзья перестали с ним водиться, а многие американские с ним ссорились. Даже верная Нелл жаловалась, что «Александр Керенский, которого я полюбила, был человеком высокоморальным, говорившим, что «тот, кто не защищает свободу везде, не защищает ее вообще», – а сейчас он говорил о бедных поляках и других нечто совершенно иное».

В послевоенный период Керенский пытался помочь перемещенным лицам, которых русские эмигранты звали дипишниками от английского DP (displaced person). Сперва он лоббировал за них приватно, а с 1947 года – публично. Вместе с профессором Михаилом Карповичем они напечатали в New York Times призыв либо судить дипишников, которые ушли на Запад с немцами или были угнаны ими, за военные преступления, либо предоставить им право решать свою судьбу, но не отправлять их насильно на родину.

Сыновья Керенского инженеры Олег и Глеб вели борьбу за перемещенных лиц в Великобритании, где они жили. Сам он помогал дипишникам деньгами.

В 1947 году после того, как Нелл умерла от рака, Хелен, вдова конгрессмена Симпсона, предложила Керенскому поселиться в ее доме на 91-й улице, где он проведет почти весь остаток своей нью-йоркской жизни.

«Особняк был барский, – писал главред нью-йоркского «Нового журнала» Роман Гуль. – Особенно хорош был просторный кабинет – по стенам в шкафах книги, камин, удобные кресла, стильная мебель».

Керенскому, который настаивал, что его фамилия произносится с ударением на первом слоге, выделили две небольшие комнаты на втором этаже, но, по словам Гуля, он мог пользоваться всем домом.

Интересы его были разносторонни. В начале 1950-х художник Глеб Глинка познакомил его с Сергеем Голлербахом. «Только о политике я говорить не буду!» – сразу предупредил Керенский. «И говорил только о скифских каменных бабах!» – весело вспоминает сейчас Голлербах.

Бывший премьер России любил сладкое, хорошо пел, был до последних дней франтом и дамским угодником. Нью-йоркский архитектор Александр Нератов, чей дед, известный статистик и экономист Иван Курганов (Котов) во второй половине 1950-х организовал с Керенским Координационный совет антибольшевистской борьбы, вспоминает следующий эпизод.

Кургановы жили на 92-й улице, в одном квартале от Керенского. У них была стиральная машина, а у Нератовых, живших в Квинсе, не было. Однажды мать будущего архитектора, женщина весьма пригожая, привезла к бабушке грязные пеленки сына.

«Мама выходит из автобуса, а с другой стороны подъезжает, тоже на автобусе, Керенский, – говорит 64-летний Нератов. – И он, конечно, подбегает к маме и учтиво предлагает ей нести сумку».

«Особенность моей жизни в том, что Керенский носил мои грязные пеленки!» – смеется Нератов, который говорит, что бывший премьер так и не узнал характер своей ноши.

Керенский активно участвовал в работе эмигрантских политических организаций, таких как кургановский Координационный совет или Лига борьбы за народную свободу, а в 1955 году принял приглашение бывшего президента США Герберта Гувера поработать с гигантским архивом, собранным в Гуверовском институте при Стэнфордском университете в Калифорнии, и, возможно, написать историю своего недолгого премьерства в 1917 году.

Керенский и ученик профессора Карповича историк Роберт Браудер издали в 1961 году огромное собрание документов в трех томах под названием The Russian Provisional Government, 1917.

Керенский также преподавал в Стэнфорде, а потом в Миллс-колледже и был популярен среди студентов. Он встретил свое 80-летие в хорошем настроении и сравнительно добром здравии, хотя зрение у него неуклонно ухудшалось. Керенский ослеп на один глаз, а попытки спасти второй были успешны лишь частично.

Он был отменным оратором, но писание давалось ему плохо, особенно теперь, когда он почти не видел. Керенский попытался пользоваться диктофоном, но так к нему и не приспособился.

В ноябре 1966 года ему позвонил советский журналист Генрих Боровик, доставший его номер на кадетском балу в Нью-Йорке, где слышал, как Керенского насмешливо звали Александрой Федоровной.

Керенский принял его радушно и взорвался лишь однажды, когда заявил: «Господин Боровик, ну скажите у себя в Москве… пусть перестанут писать, будто я бежал из Зимнего дворца в женском платье! Не было этого! И не бежал я, а, согласно нашему общему решению, уехал навстречу нашим войскам, которые все не прибывали и не прибывали из Гатчины на подмогу Временному правительству! Уехал на своем автомобиле и в своем обычном полувоенном костюме».

Боровик говорил, что обещал, не питая, впрочем, надежд перебить давно устоявшуюся в СССР версию событий.

1967-й стал годом испытаний. С одной стороны, старик выслушал немало комплиментов и был обрадован дружелюбным звонком Светланы Сталиной. С другой, Керенского угнетал поток тенденциозных публикаций по поводу 50-летия русских революций.

Выступая в Overseas Press Club, почти слепой Керенский, наконец, признал: «Я не увижу возрождения свободы на своей родине… Но вы увидите!»

В апреле 1970 года отмечали столетие Ленина и 89-летие Керенского, которого тот сверг. Бывший премьер отметил годовщины статьей в лондонской Sunday Telegraph, где отнес болезнь Ленина, под которой он имел в виду большевизм, на счет сифилиса, изуродовавшего мозг октябрьского триумфатора.

Несколько дней спустя Керенский упал, сломав себе локоть и шейку бедра и вывихнув плечо. Он уже не оправился и скончался в нью-йоркской больнице St. Luke’s от артериосклероза 11 июня 1970 года.

New York Times поместила заранее заготовленный некролог, в котором сухо отметила, что в 1917 году покойный проявил наивность. «Всю оставшуюся жизнь он был символом неудачной революции, – продолжала газета, – человеком, над которым глумились победители, который был курьезом на своей новой родине и проводил время в проклятиях в адрес советской власти и попытках оправдать свои действия в составе Временного правительства 1917 г.».

«Новое русское слово» на прощание назвало его одиноким человеком, который не мог пойти на компромисс.

В СССР, пишет его биограф Абрахам, большинство людей были поражены тем, что Керенский, оказывается, был еще жив.

В воскресенье, 14 июня 1970 года, гражданскую панихиду по Керенскому справляли в похоронном бюро Фрэнка Кэмпбелла на 81-й улице и Мэдисон-авеню, где я прощался много лет спустя с Вагричем Бахчаняном и Эрнстом Неизвестным.

Керенского провожали в Нью-Йорке 350 человек. Потом гроб его отвезли на самолете в Лондон и предали земле на кладбище Putney Vale.

Внук Керенского Олег Олегович сыграл его в голливудском фильме «Красные», вышедшем в 1981 году.

Владимир КОЗЛОВСКИЙ