Изумительная Юнна Мориц

Уж и не упомню, когда именно – я крутил тогда с помощью Юнны свои питерско-московские обменные дела – получаю от нее длинное письмо, а к нему приписку: «Переезжай скорее – осталось жить не больше, чем тридцать лет – ну, тридцать пять!» С тех пор прошло чуток больше. Сколько еще осталось? Как славно все-таки, что Юнна […]

Уж и не упомню, когда именно – я крутил тогда с помощью Юнны свои питерско-московские обменные дела – получаю от нее длинное письмо, а к нему приписку: «Переезжай скорее – осталось жить не больше, чем тридцать лет – ну, тридцать пять!» С тех пор прошло чуток больше. Сколько еще осталось? Как славно все-таки, что Юнна Мориц дожила до своего юбилея!

Необходимые противоречия поэзии

Пожалуй, Юнна была права, когда обругала меня по электронке из Москвы в Нью-Йорк за то, что пишу о ней прежней, а она продолжает работать в поэзии десятилетие за десятилетием, после того как я отвалил из России в конце 70-х. Однако прав был – отчасти – и я: выпав, как птенец из гнезда, из культурного процесса, в котором активно участвовал как критик и следил за текущей поэзией взором василиска, теперь – со стороны, через океан, вприглядку, вчуже. А потому изобрел новый синкретический жанр, скрестив анализ с воспоминаниями, хотя скорее, чем мемуаристом, назову себя мнемозинистом: «Усладить его страданья Мнемозина притекла», как сказал родоначальник. То есть писал и пишу в своих газетных эссе и риполовских книгах про Евтушенко, Эфроса, Окуджаву, Слуцкого, Искандера, Мориц и прочих, какими знал их в период тесных и интенсивных, не только дружеских, но и творческих отношений, без контрабанды настоящего в прошлое. Юнна присылала нам с Леной Клепиковой в Америку свои новые книжки с любовными автографами и чудными рисунками, но я уже – был грех – не так пристально, как прежде, читал ее стихи, занятый, дабы остаться на плаву, политоложеством, в котором мы с моим соавтором и по совместительству женой преуспели, публикуя статьи и книги в престижных американских СМИ и издательствах (и не только американских). А тогда, в Советском Союзе, Юнна была не избалована критикой ввиду, ее же словами, «категорической несовокупности», а потому так живо откликнулась на мою статью в «Вопросах литературы» под неслабым названием «Необходимые противоречия поэзии», с которой началась и длилась год довольно пустопорожняя дискуссия:

«Статья в «Воплях» – талантливая, свободная, умная. Поразительно свободная – как если бы другой, номенклатурной, холодной, критики не было вовсе. И главное – никакого маскарада, никаких косметических ухищрений ради общедоступности, никакого флирта ради любого приятия.

Это первое, что особенно важно для меня как поэта, все надежды которого и все энергетические мощности нацелены на извлечение чистых элементов свободы из атмосферы, загрязненной чудовищными испарениями литературных невольников и центурионов… И сам факт ее опубликования – это, Володя, награда, премия, так сказать, за оборону позиций, на первый взгляд безнадежных. Однако же! Все вышесказанное самым прямым образом относится к проблеме влияния критика на поэта.

…Что касается написанного обо мне, так ведь это первые по-настоящему серьезные мысли о моих стихах, напечатанные в критике за последние восемь лет. Больше всего меня поразило, что Вам открылось очень важное в моем способе выжить творчески и личностно – «настоящее удалено в прошлое». Да – чаще всего, хотя не всегда: пишу тогда, когда невыносимо больше страдать и необходимо свершить операцию по удалению настоящего и помещению его в физиологический раствор прошлого. Вы рассекретили меня на данном этапе. Мне это чрезвычайно радостно – значит, мой мир не так уж недоступен и безземелен. И «реальность ослаблена за счет духовного» – тоже верно, и это еще продлится какое-то время».

Это письмо из советской столицы в столицу русской провинции Ленинград, где я тогда обитал, что способствовало нашему эпистолярному роману – сначала расстояние в 650 километров, а потом, когда я укатил, уж не знаю сколько миль, вся Атлантика! Опускаю ее злоречивые, желчные, язвительные характеристики – без разницы, насколько справедливы, зато на редкость точны и остроумны. Вот уж кто припечатывает словом, так это она. Один известный поэт, которого Юнна тоже припечатала, сравнил ее язык с бритвой.

А тогда мы были с Юнной еще на вы (я помладше ее на пять лет), и она не удержалась от укола ревности, зная о моей влюбленности в Бродского:

«Вас нельзя оставлять без глаза, а то Рыжий завладеет Вами тут же в силу любовной инерции и с помощью испытанных спиритических приемов…»

Уж коли Рыжий помянут, то он как раз, отрицая огульно всех своих коллег-современников от Евтушенко до Кушнера, делал исключение только для двоих – Слуцкого, благодаря чтению которого Бродский начал (довольно поздно) писать стихи, и Мориц, которую Ося называл Изумительная Юнна. Понятно, я с Бродским спорить не стал, поясню только: слово «изумительная» относилось не только к поэзии, но и к самой Юнне Мориц, хотя когда он это говорил, они и знакомы не были.

«Мне больно каждый раз слышать победоносные рассказы о том, как плохо и одиноко Иосифу», – писала мне Юнна весной 74-го, когда Бродский был уже за пределами «отечества белых головок». А познакомились Юнна и Ося только в Америке, в 87-м, на конференции под эгидой журнала «Нью Репаблик», и подробности сообщала уже из Москвы:

«Иосиф необычайно красив, хоть и взял одежду напрокат у героев Чаплина: это его старит, всасывает в старческий обмен веществ; ритм скелетный и мышечный, а также сосудистый – лет на шестьдесят. Но жизненная сила – в полном здравии, ореол светоизлучения плотен и высок. Если он перестанет вынюхивать свою гибель, то проживет еще до 60, а то и дольше, влюбится и натворит чудес, а также сочинит гениальную прозу, стихи и кучу всего. Но он, к сожалению, охотно дает питерской братии примерять тайком свою королевскую мантию, свою премию и крошить свой триумф, как рыбий корм в аквариуме».

От зла зла не ищут

Выписываю у Александра Блока: «Всякое стихотворение – покрывало, растянутое на остриях слов. Эти слова светятся как звезды. Из-за них существует стихотворение». Я бы добавил: слова-острия присутствуют не только в отдельном стихотворении, но и в творчестве поэта в целом – повторные, излюбленные, переходящие из стиха в стих, они цементируют связи между ними. Так образуются циклы – не тематические, а образные. А книга поэта, если собрана талантливо и творчески, – не сборник, а именно цикл. И обратно, применительно к новым временам, когда связь поэта с читателем истончилась, сошла на нет: цикл – это книга. Не имея возможности издавать, как прежде, регулярные книги стихов, Юнна Мориц в 90-е выпускала раз в год книгу-цикл в журнале «Октябрь», где входит в редсовет. Потом, в ранние 2000-е, получив премию «Триумф», она снова обрела возможность выпускать книги, да еще с собственными иллюстрациями – литографику.

Я взял как-то несколько книг Юнны Мориц и выписал наиболее употребительные ею слова-образы: детство, верхний свет, окно, тетрадь, бессмертие, душа, крылья, муза. Образы эти словно помножены друг на друга, и, бывает, в одном стихотворении встречаются сразу же несколько ключевых в ее поэтике слов, словно все стихотворение набрано курсивом и читателю предложено внимательность свою удвоить: «Это вынут посмертно, когда разлучатся душа и тетрадь…»

Тетрадь со стихами – это не университетская кафедра, не зал Политехнического с гигантской ушной раковиной, даже не машинопись: возникает особая, домашняя, интимная, доверительная и доверчивая, школьно-детская интонация. Тетрадь – как записная книжка, как дневник, как письмо: стихам придано иное значение. Образ лирического героя смещен, распадается, двоится – что перед нами: книга стихов или «этой девочки тетрадка»?

И пока не поставят на место,

Будем детство свое продолжать.

И неизбежный все-таки разрыв с детством есть та реальность, которая перекрывает стих Юнны Мориц и опрокидывает, в конце концов, строгую, выверенную гармонию ее поэзии – по крайней мере, колеблет ее, как тростник, определяя степень хрупкости и предрекая резкие сломы:

Никогда бы не бросала

Маму с младшею сестрою,

Если б этою дорогой

Шли по двое и по трое.

Верность детству – это верность тому, что утерять вроде бы невозможно: постоянное место его пребывания – не пространство, а время. «Хорошо иметь в душе потайной ларчик, чтобы хранить в нем реликвии», – считал Альфред Мюссе. Такой ларчик у Юнны Мориц имелся, и единственная в нем реликвия – детство. Почему я заговорил вдруг в прошедшем времени? Если был ящик Пандоры, то почему не быть ларчику Пандоры? Не знаю, не знаю. Завод этот не вечен, поэзия, как и балет, – дело молодых, хотя и бывали исключения: князь Вяземский, Тютчев, Плисецкая. Увы, Юнна к исключениям не относится. Она овладела жанром политизированной лжепоэзии по преимуществу с антиамериканской тенденцией, но лжепоэзия меня по-любому не колышет. Даже в тех случаях, когда я относился к описанным ею в рифму событиям столь же негативно: бомбежки Белграда, война в Ираке. Но ее точка зрения выражена столь прямолинейно, примитивно, злобно и ругательно, что хочется выслушать и противоположную точку зрения, а иногда самому возразить, хотя по сути разногласий у меня с ней по ряду вопросов тогда не было. У нас здесь так не пишут даже те, кто с Юнной в унисон. Это даже не лжепоэзия, а в чистом виде PR, пусть и в рифму. Лучше бы уж без рифмы. А потом уже пошел и вовсе стихопонос – говорить не о чем.

Будем, однако, судить о поэте по высшим достижениям. Никогда не понимал канонический образ Толстого – глубокий старец с седой бородищей, тогда как у автора «Детства», «Казаков», «Войны и мира», «Хозяина и работника» облик был совсем иным.

«Чудный свет на всю судьбу проливает детство», – упоенно признавалась Юнна Мориц и даже бессмертью противопоставляла детство, а верхний, чудный свет – тучной поминальной свече. Это – в стихотворении «На смерть Джульетты»:

Не променяй же детства на бессмертье

И верхний свет на тучную свечу.

Всё милосердье и жестокосердье

Не там, а здесь. Я долго жить хочу!

Вот именно: от зла зла не ищут. Это уже мем Владимира Соловьева.

Две Юнны Мориц

Возникало даже странное такое ощущение, что Юнне Мориц дано некое сверхзнание, что она знает нечто более существенное и надежное, чем бессмертие. Цепкое и суеверное ощущение жизни, единственной, хрупкой и яростной жизни человека на земле, ощущение одновременно физиологическое и духовное («верхний свет»). И домашний очаг в этой системе ценностей, в этой центрической композиции – начало начал, источник всеобщей человечности и страстного жизнелюбия.

Я вел два вечера Юнны: в день моего рождения, за полтора года эмиграции, в Литературном музее в Москве и спустя четверть века здесь, в Нью-Йорке. Произошла аберрация времени, мне казалось, что это один и тот же вечер, пока до меня вдруг не дошло, что это две разные Юнны Мориц и два разных Владимира Соловьева.

Ее поэзия – это поэзия внезапных просветлений, близких истин, сознательных отжатий, душевных эссенций и духовной сосредоточенности. Выжатая в стихи реальность противостоит окрестному хаосу, не зависимому от поэзии, но пограничному с ней. Даже Моцарта Юнна Мориц призывает: «Порази этот мрак безобразный, мальчик с бархатным воротничком». Что говорить, реальность необходима для поэзии, поэзия – ее «избранное». Действительность обнаруживается в своих отношениях со стихом – как его арсенал, кладовая, кормовая база, подпитка. Как неиссякаемый запас впечатлений, ждущих и жаждущих поэтической обработки. Заметим сразу: отношение поэта к реальности не только меркантильное, но и автократное, диктаторское, императивное, а то и ревнивое – просвещенный абсолютизм. Поэт не только фильтрует действительность, но еще и устанавливает иерархию ее ценностей, которые домогается возглавить. Точнее, даже не фильтр, а шторки фотокамеры, рамка видоискателя – отсюда сосредоточенность и одновременно ограниченность стихов Юнны Мориц: она многое не впускает не только в поэзию, но и в душу. Поэзия сама по себе реальность, пусть метафизическая или, как сейчас принято говорить, виртуальная. Другой вопрос: обоснованы ли эти претензии?

Сумбур

Сумбур

или стереотип?

На отдельных участках происходит разрыв поэзии с действительностью, и на действительность переносятся законы стиха. Диалектика действительности подменяется эстетической, то есть умозрительной, гармонией. Иногда даже кажется, что Юнна Мориц и вовсе не собирается покидать тесные и прекрасные пределы поэзии, ибо выход наружу грозит и непредвиденным душевным расходом, и разрушением сотворенной с таким трудом, с таким талантом и с таким блеском иллюзорной, буколической, виртуальной реальности. Хотя именно во время таких прорывов возникают редкой гражданской силы стихи – как, например, опубликованное в 60-е годы в «Юности» и вызвавшее политический скандал стихотворение «На Мцхету падает звезда…» – об убийстве Тициана Табидзе.

А что, если обращенная на самое себя эстетика Юнны Мориц – результат столкновения поэта с реальностью? Ведь ее поэзия – своего рода убежище: скорее, чем подвал, − чердак, на котором дети прячутся от взрослых. Поэзия как анестезия, причем не Юнна Мориц первая открыла обезболивающее действие стиха. У нее тьма предшественников: от Тютчева: «…и на бунтующее море льет примирительный елей» до Баратынского:

И поэтического мира

Огромный очерк я узрел,

И жизни даровать, о лира,

Твое согласье захотел.

Перефразируя знаменитый философский постулат: все действительное есть поэзия, вся поэзия есть действительность.

Если бы…

На самом ли деле разлит в природе мировой порядок, заданный заранее и предопределенный извне, или поэт переносит на реальность эстетические категории своего рационально-импульсивного восприятия? Не преувеличивает ли Юнна Мориц наркотическое – или гипнотическое – свойство стиха вообще и своего в частности? Таинственная власть гармонии обладает все же ограниченным радиусом воздействия, и отчужденная, отфильтрованная, процеженная реальность для самой же Юнны недостаточна: «О счастье, о мужество – не приукрасить модель, уйти из-под власти корыстных инстинктов таланта».

Это предупреждение самой себе когда срабатывает, когда – нет.

Сквозь крепко сколоченную поэтическую модель просвечивает сложная и противоречивая реальность. Образуются щели, просветы, зазоры, и тогда поэт вынужден поневоле «сломать стереотип и предпочесть сумбур». И недостаточность собственной поэзии Юнна Мориц обнаруживает с подлинным драматизмом, который и придает ее лучшим стихам незащищенность, поэтом едва ли предусмотренную:

Об этом, я только об этом,

И только душа – о другом.

Изумительные стихи. Изумительные письма. Изумительная Юнна.

В Москве завершено издание сенсационного мемуарно-аналитического пятитомника Владимира Соловьева и Елены Клепиковой:

В Москве завершено издание сенсационного мемуарно-аналитического пятитомника Владимира Соловьева и Елены Клепиковой:

«Быть Сергеем Довлатовым. Трагедия веселого человека»;

«Иосиф Бродский. Апофеоз одиночества»;

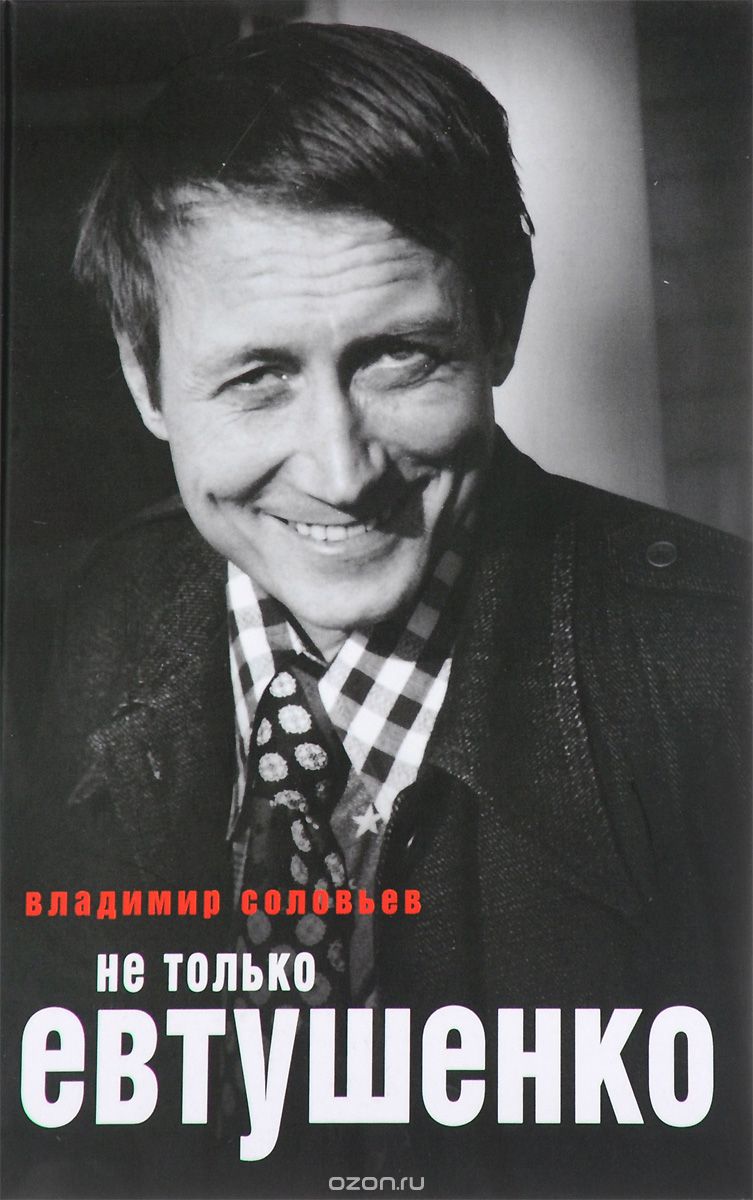

«Не только Евтушенко»;

«Высоцкий и другие. Памяти живых и мертвых»;

«Путешествие из Петербурга в Нью-Йорк. Шесть персонажей в поисках автора: Барышников, Бродский, Довлатов, Шемякин и Соловьев с Клепиковой».

Дополнительно вышли новые версии двух первых книг – «Довлатов. Скелеты в шкафу» и «Бродский. Двойник с чужим лицом».

Подарочные издания со множеством цветных и черно-белых впервые публикуемых иллюстраций.

Цена каждой книги c автографом авторов, включая почтовые расходы, – $25, всего пятитомника – $100.

Принимаются также заказы на новую книгу Владимира Соловьева и Елены Клепиковой «США – PRO ET CONTRA. ГЛАЗАМИ РУССКИХ АМЕРИКАНЦЕВ». Цена – $25.

Чеки посылать по адресу:

Vladimir Solovyov

144-55 Melbourne Avenue, Apt. 4B

Flushing, NY 11367

Владимир СОЛОВЬЕВ,

Нью-Йорк