Без утайки

Аналитические воспоминания Владимира Соловьева Владимир СОЛОВЬЕВ. НЕ ТОЛЬКО ЕВТУШЕНКО. Рипол Классик, Москва, 2015 г. И вот очередная книга Владимира Соловьева, названная автором «НЕ ТОЛЬКО ЕВТУШЕНКО». Энергия слова, плотность всей ткани прозы так велики, что можно с уверенностью сказать – писал книгу молодой человек. Это как голос, – по его интонации узнаёшь о состоянии, настроении говорящего, – голос, его звук, скорей даже тон его, нельзя […]

Аналитические воспоминания

Владимира Соловьева

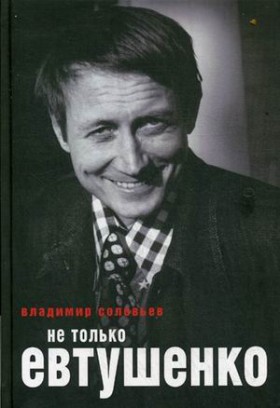

Владимир СОЛОВЬЕВ. НЕ ТОЛЬКО ЕВТУШЕНКО. Рипол Классик, Москва, 2015 г.

И вот очередная книга Владимира Соловьева, названная автором «НЕ ТОЛЬКО ЕВТУШЕНКО».

Энергия слова, плотность всей ткани прозы так велики, что можно с уверенностью сказать – писал книгу молодой человек. Это как голос, – по его интонации узнаёшь о состоянии, настроении говорящего, – голос, его звук, скорей даже тон его, нельзя подделать. Так же и с энергией, которую я ощутила. Поэтому в частых отсылах читателя к мысли о бренности и собственного бытия, у автора есть – на сегодняшний день! – (через элегантные лекала различной направленности пластики) как бы некоторая доля лукавства – вот так он, как мне показалось, чуть смущенно оправдывает энергетику молодой своей литературной силы. А она на протяжении всего повествования не иссякает. Кажется, энергии слова не будет конца. Впрочем, это так и есть. И возрадуются кости, Тобою сокрушенные (50 Псалом Давида).

Интересно, что когда Владимир Соловьев пишет о себе, ритм такой, будто он позвонил очень близкому знакомому и, как говорится, без утайки, стал поспешно рассказывать обо всем, что накопилось, наболело – ритм энергетически поспешный, «фасеточный, как стрекозиное зрение» (переиначила слова самого автора о многожанровом характере книги). Он себя выплескивает на читателя естественным разговорным языком, возбужденный нахлынувшими эмоциями, мыслями, воспоминаниями, описаниями.

Однако, когда он пишет о других, ритм сам собой несколько замедляется. Особенно же – если появляется природа, – тут ритм становится плавным. Вдруг мягко стелятся удивительные поэтичные описания, не побоюсь сказать, уровня П. Муратова («Образы Италии»), не забыла заметки В. Соловьева о путешествиях и изобразительном искусстве, первоначально опубликованные в «Королевском журнале» Нью-Йорка. «Стоп! Не мой жанр: мертвы в моих садах соловьи.» – восклицает автор в книге. Ох, как он ошибается! Не мертвы!

Вот и происходят явные изменения ритма и его – назовем это консистенции, что, я думаю, необычно, но очень подходит к разноплановым описаниям.

Энергетика же прозы в целом такова, что Время не «встает» со страниц, как обычно любят говорить, а, – повторю это слово, – выплескивается, летит брызгами, течет струями, пригоршнями-охапками обдает. Так что благодатна импульсивность человеческого характера, печать которого и в творчестве.

И, конечно, я поняла почему Владимиру Соловьеву было мало своих литературно-критических статей и он, почти полностью, за редким исключением, перешел на прозу. Потому он это сделал – что сам художник и потребность себя самого выразить велика. Обслуживать одаренность других ему было мало. А про неодаренных – не писал. Талант В. Соловьева резко и в тех статьях себя обнаруживал, но ему казалось, что нет, недостаточно. Как необычайно точно написано в предыдущей книге «Бродский. Апофеоз одиночества» о том, почему было трагично, что Бродского практически не издавали в России, пока он там жил, о том, что потеря его для читателя тех лет – это еще не главное, а основное – что он, как поэт, совсем не существовал какое-то время для литературного процесса со своими новациями, о которых не знали, и потому он шел без его поэтики. Проникнуть в эту глубину глубин (в данном случае не тавтология) – может лишь удивительная наблюдательность таланта критика. Но, понимаю, В. Соловьеву необходим был другой выход в пространство и время. «Музыку чужих жизней хочу и я извлечь…» – цитирую авторские слова. А это уже мучительная надежда и мечта именно художника.

В книге сразу бросилось в глаза, а точнее прильнуло к слуху естественное сочетание, и сосуществование жаргона и интеллигентной живой классичности (со всем тем, что в это понятие входит), сочетание достаточно трудное для этих двух разных стихий.

Постоянно вспоминается один упоительный мучающий образ из этой книги: бинокль, когда автор в него смотрит наоборот, на удаление – делает фигурки на стадионе, что у окон квартиры, – маленькими, – «как на картинах Клода Лорена»… – добавляет В. Соловьев. И тут уже я теряю дар речи! Помнит ли, знает ли вообще кто-то сейчас, в эпоху попсы, Клода Лорена?.. Придет ли в голову кому-нибудь такое невероятное и одновременно изумительно точное сравнение?.. С какой лирической художественной пронзительностью, а то и дерзостью – это подмечено!..

«Человек без тени, без эха…» – пишет он о себе в эмиграции. Или: «Я вскочил на подножку вагона поезда, уходящего в никуда…». Опять же об отъезде.

Думаю, что это и так и не так.

А слово Владимира Соловьева, перелетающее через океан, проделывающее путь от ньюйоркских компьютерных, да и рукописных записок, заметок – до московского издательства «Рипол-Классик»?.. Не торжество ли и это над временем и пространством?

Так что эхо есть – не глухое, гулкое, продленное.

Я тоже считаю, как и автор, и думаю, не одни мы так полагаем – что Евгений Евтушенко, являющийся главной фигурой книги, – замечательный именно лирик по своему природному складу, таким он был изначально создан. В его лирических стихах то веет, то круто накатывает волной напев естественной пластики, они не забываются. Другое дело за счет чего достигается прямое влияние выраженного, воздействующего. Мне – не больно, когда я читаю «Наследники Сталина». А должен был бы возникнуть пронзительный укол. Потому что такая трагедия стоит за этой темой! Ведь первоначально и само слово «строка» означала – укол. Разумом, только разумом я понимаю, что тема грандиозна, особенно в момент выхода стихотворения она была необычайна. Но чувства остаются холодны. Почти то же самое, к горечи, происходит и со стихотворением «Бабий Яр». Душераздирающая, трагическая тема и… почти нет отзыва моих эмоций. К тому же я никогда не понимала Евтушенковской так прогремевшей строки «Поэт в России – больше чем поэт!». Но ведь выше Поэта – ничего и никого и не может быть!?..

Владимир Соловьев не ограничивается высказыванием только своего мнения, только исключительно своими наблюдениями и оценками. А они у него порой жестко-колючи. Иногда кажется, что он провоцирует читателя на его собственные раздумья и заключения. И все-таки, для полной справедливости, он помещает мнения и совсем других авторов. Так о Евгении Евтешенко в книге отведены страницы воспоминаниям Елены Клепиковой. «Отличный поэт и совершенно незаурядный человек» – пишет она, – «подлинно гражданский <…> в традициях Некрасова.». Видно, что Е. Клепикова очарована и самой натурой того, о ком пишет, да просто силой его обаяния. Наверное, многому в своей всемирной славе Евтушенко и этим обязан. Каждое его выступление было, да и сейчас, – больше чем артистично – шаманство на сцене, колдовство, в которое подключены, вовлечены жесты рук, повороты фигуры, чуть ли не легкие приседания, выражающие как бы подачу мяча-стиха в зал, перепады голоса, его шепот и громовые раскаты – «Голос мой в залах гремел, как набат…» (из «Долгие крики»). Мощное воздействие на зал и теперь уничтожает даже память о чтении им по книге, с листа… Межпланетная энергетика, как я все это вместе называю. Отмеченная Е. Клепиковой незаурядность выражается и в удивительном даре перевоплощения. Помню эпизод из общения с ним в прошлые молодые его московские годы: однажды Женя, как мы его все называли в семье, пришел к нам на Красноармейскую. В тот день в «Литературной газете» вышла подборка его стихов, которой он был горд, считая очень удачной. И вдруг мне захотелось сказать о ее некоторых, на мой взгляд, недостатках, что я и сделала. Мгновенно весь Евтушенко абсолютно изменился – если передо мной только что стоял, ну, скажем, Лев, то Лев этот невероятным превращением, в ту же секунду, обратился в тихого мягкого мышонка – совсем как в сказке Перро – резкий поворот вокруг своей оси и перед окружающими уже совсем другая субстанция. Конечно, сам он этого не заметил, но было именно так. Артистизм, загадочная способность к перевоплощению, несомненный талант. А. Межиров считал поэтический дар Евгения Евтушенко более природным, чем дар Бродского, печалясь о том, что Евтушенко часто изменял Лирческой Поэзии, наполняя свои стихи декларациями.

Есть в книге интереснейший отсек с литературно-критическими статьями о том же Евтушенко, об Ахмадулиной и Вознесенском. И тут речь автора через любопытный прием разъединяется на два голоса: беседуют, споря, АЗ и БУКИ – резко выраженные Нападающий и Защитник. Читателю же предлагается самостоятельно решить, чью сторону принять.

Книга разнообразна, многослойна и высокое в ней переплетается с заземленно-бытовым, иногда даже с чем-то на уровне сплетни, плюс метафизика… И, как мне кажется, временами со слишком откровенным интимом. «Что может быть занятнее?» – восклицает обо всех этих сочетаниях сам Владимир Соловьев. Как знать?.. На мой взгляд и вкус, не всегда эти повествования и откровения оправданы. Слишком частное в них приоткрывается. Именно потому А. Межиров так никогда и не посетил боготворимую им Анну Ахматову, а та его неоднократно через близких знакомых приглашала… Бытовые особенности характера… Лучше их не знать… Межиров не хотел разочаровываться!..

Резко не согласна я с автором и в определении уровня таланта Евгения Рейна, чей образ возникает на страницах книги. Это изумительный поэт, большой силы, чью каждую новую подборку ожидаешь, как значительное событие.

О книге «Не только Евтушенко» можно написать подробные исследования, опять же наполненные разнообразными мнениями – столько в ней пластов, напечатать обширную статью по поводу этой многожанровой, «не только аналитической, но и вспоминательной прозы», как сам В. Соловьев о ней сказал, – с ее портретами и со штрихами к портретам, с литературными ситуациями и культурной атмосферой тех лет, со всем тем, что она вместила. И с рассказом о собственных скитаниях автора, который, как он обещал, начиная книгу, еще продолжится. Мне же захотелось, лишь вскользь прикасаясь к некоторым ее образам, попытаться определить поэтическую ткань написанного, потому что настоящая проза, наверное, это тоже во многом поэзия.

А на подходе уже следующая книга Владимира Соловьева – «Высоцкий и другие. Памяти живых и мертвых». Вдохновенного прочтения и порывов согласия и опровержений – ее читателю!

Зоя МЕЖИРОВА