Выпавшие из контекста

Если Душан Маковеев признается, что ему близки герои, выпавшие из контекста, то Михаила Лемхина внутри этой проблемы, похоже, больше волнует то, что называется неуклюжим словом «самоидентификация». Он сосредоточен не столько на механике исторического катаклизма, сколько на самом человеке и его драматическом поиске себя в искореженном пространстве, среди кривых зеркал времени. Представления о собственной личности слишком зыбки, а зависимость от обстоятельств драматична и почти неотвратима. Если бы сегодняшний дьявол по Лемхину задавал человеку свой ехидный и роковой вопрос, то это был бы вопрос: «Кто ты?»

Окончание. Начало

* * *

В фильме «Европа. Европа» Агнешки Холланд автора, по замечанию Лемхина, тоже больше волнует не среда, а характер. Хотя обстоятельства ХХ век приготовил для него покруче, чем они выпали на долю героев Самуэля Ричардсона и Генри Филдинга.

Фильм начинается с процедуры обрезания, что по ходу сюжета принесет герою много проблем и страданий. И в то же время обрезание это, по выражению Лемхина, «единственное, что определяет национальную идентификацию Солли».

После погрома семья перебирается из немецкого городка в Польшу. Однако вскоре в Западную Польшу вступают немцы. Отец приказывает Солли и его брату уходить на восток. Солли оказывается на территории, оккупированной советскими войсками. «Начинается его коммунистический период – с товарищем Сталиным в сердце и томлением по молодой учительнице во всех прочих участках его здорового организма».

Молодую коммунистку и юного комсомольца разлучает 41-й год. Грузовик увозит его в Германию, и «через несколько часов он вступает в свой – пятилетний – фашистский период». Солли выдает себя за немца и становится сыном полка. Однако «новое превращение наталкивается на, казалось бы, непреодолимое препятствие – он обрезан».

Иногда герою приходится трижды менять маску за время только одного боя. Так что же такое национальная самоидентификация, задается вопросом Лемхин. «Что чему предшествует? Ощущение себя частью какой-то национальной группы предшествует ли тому, что мы называем моралью, или нравственный закон, кантовский категорический императив – действительно та основа, на которой размещается вся целиком постройка нашей личности?»

Религиозный юноша, сын владельца обувной лавки, комсомолец-атеист… «А дальше, по иронии судьбы, Солли – теперь его зовут Юп – становится военным героем и, усыновленный одним из офицеров, отправляется в Германию, в привилегированную школу».

Религиозный юноша, сын владельца обувной лавки, комсомолец-атеист… «А дальше, по иронии судьбы, Солли – теперь его зовут Юп – становится военным героем и, усыновленный одним из офицеров, отправляется в Германию, в привилегированную школу».

В конце концов после войны Солли поселяется в Израиле. Последняя его фраза в фильме: «Как хорошо и как приятно жить с братьями вместе». Но этот киношный хеппи-энд ничего не объясняет в судьбе героя. Он вернулся на родину предков и больше никого не играет? Так ли? А если бы он доиграл пьесу своей жизни в роли коммуниста или фашиста?

«Он бы окончил советский вуз, стал бы инженером либо переводил бы на русский язык замечательные произведения писателей ГДР и, возможно, благополучно помер бы до 1985 года, а если нет, то ходил бы с портретом Сталина на демонстрацию, плечом к плечу с Умалатовой и Ампиловым, а может быть, приспособился бы, скажем, как Познер. И что же, он все играл бы, играл бы роль и не был бы собой?

Ну, а если бы не его изъян и Солли-Юп окончил бы с отличием гитлерюгенд, отправился бы на фронт и погиб в бою – это была бы роль?»

* * *

Такова воля исторических обстоятельств, столь же мощная, как и воля природной стихии. Но кроме этой проблемы и той, что вынесена в заголовок книги, автор сосредоточенно исследует еще одну, не всегда декларируемую, но не менее важную и не менее драматическую: не только вернуться, но и уехать, уйти, сбежать тоже никуда нельзя.

Она состоит из двух неравных частей. Первая сводится к обиходной фразе: от себя не убежишь. Произносят ее обычно по итогам случившегося, постфактум. Это род житейской мудрости, которая, тем не менее, редко становится предметом рефлексии. Хотя закон этот распространяется, пожалуй, на каждого живущего на земле.

Вторая выделена трагическим контрастом в судьбе русских, в ХХ веке – советских граждан. Недаром и выражена она точнее всего в репликах грибоедовских героев: «Софья: Где ж лучше? Чацкий: Где нас нет».

Разговор об этом идет во второй беседе с тем же Отаром Иоселиани по поводу его фильма «Шантрапа». Молодой грузинский режиссер Николас, потерпев неудачу, уезжает во Францию, но ожидаемой перемены судьбы от переезда в свободную страну не происходит. Характерно, что и советские идеологи, и французские продюсеры относятся к нему дружески, почти с любовью, но…

Говоря простыми словами, не от той печки он пляшет. В советскую парадигму не вписывается. Не то чтобы антисоветчик, однако не о том снимает. Но и французской публике, уверяют продюсеры, его фильмы неинтересны. Вскоре Николас убеждается, что они говорят правду. Он везде изгой, в любой стране эмигрант. Потому что «зрителю, воспитанному на стандартах и на клише, то, что делает Нико, не может быть интересно, поэтому остается пустой зал. Это означает, что главным цензором является зритель. Толпа – вот кто главный цензор на этом свете».

Фильм вовсе не о том, уверяет Иоселиани, «что там оказалось еще хуже, а о том, что везде одинаково. И о том, что мы надеемся, будто где-то хорошо, где нас нет. /…/ Просто везде одно и то же. Везде люди живут. А люди больны одной болезнью: делать как все».

Возможно, я неправ, приписывая эту надежду, эту иллюзию исключительно жителям России. Но вряд ли американец поглощен мечтой уехать в Индонезию или в Китай, где жизнь его сложится более удачным образом. Он, как и всякий человек, ищет место, где ему будет лучше. Но за редким исключением этот выбор не имеет трагического оттенка. В то время как для советского человека открытие, что везде люди живут, становится потрясением. На ум приходит признание Иосифа Бродского, который долгое время пребывал в уверенности, что по-английски невозможно сказать глупость.

Бегство как спасение – мания узника. Она владела и владеет в варианте эмиграции многими жителями России. Пушкиным равно как и Булгаковым. При смертельном прессинге государства это естественно. Но даже если прессинг ослабевает, фантомное устремление остается. При случившемся все-таки отъезде на ее месте поселяется ностальгия.

И вот тут, если представить этот сюжет как музыку, снова вступает тема возвращения. И она звучит по-настоящему трагически. «Нико возвращается на родину (крошечный его саквояж, который он нес подмышкой, заменили теперь четыре современных чемодана на колесиках). Но можно ли вернуться в те места, которые ты покинул? В детство? В прошлое?

Сапожник так же сидит на своем ящике на углу и ничуть не изменился со времени, когда мальчик Нико, выбегая из школы, оставлял у него свой портфель. Не изменилась – и ничуть не постарела за четверть века – и семья, окружавшая Нико теплом и любовью. Но школьная подруга подвозит чемоданы Нико уже на мерседесе. Строятся целые улицы новых домов.

Старик-сапожник, дедушка, семья – что это, воспоминания?»

Покупали билет на колесо обозрения, хотели подняться по вертикали, увидеть мир и найти в нем свое счастье. А попали на чертово колесо, горизонтальное, неумолимое.

«Расшвыряло, всех расшвыряло по барьеру «чертово колесо», и постепенно замедляется его ход, и почти останавливается оно, а тут уже – глядь! – налезла на полированный круг новая веселая компания: Троцкий, Ленин, Нахамкис, Луначарский, и кричит новый «комиссар чертова колеса» – Троцкий:

– К нам, товарищи! Ближе! Те дураки не удержались, но мы-то удержимся! Ходу! Крути, валяй! Поехала!» (Аркадий Аверченко).

* * *

Эмиграция – попытка перевернуть очередную страницу своей жизни. Желательно на новой главе.

Вариантов здесь много, не стоит перечислять. От насекомой мимикрии до гениальных взлетов творчества. Последнему эмиграция может способствовать, но носителем гениальности является все же сам человек, перенесший ее в другие социальные условия. То же и мимикрия: бабочка, имитирующая формами и движениями паука, все же остается бабочкой. В новой среде человек обрастает, конечно, благоприобретенными свойствами, но они не могут кардинально изменить его поведение и способ существования.

С Михаилом Лемхиным мы познакомились еще в школьные или в первые университетские годы. Он представлялся мне человеком, в котором чувствовалось почти физическое устремление к правде и перфекционизм в отношении к любым проявлениям человека, особенно в искусстве. Скорость реакции и мобильность уже тогда казались свойствами скорее западной, нежели отечественной культуры.

Это отступление в биографию понадобилось для того, чтобы сказать: в книге я встретился с тем же человеком, которого знал пятьдесят лет назад. Человек меняется, понятно, или, как писал в дневнике Лев Толстой, «человек течет», но в сущности своей он, скорее всего, неизменен. Собственно, эта неизменность личности автора и придает дневниковый характер текстам, написанным в разное время, по различным поводам и посвященным разным людям по обе стороны океана.

Кстати, сам автор не верит в чудесные метаморфозы. Хотя я, читая книгу в первый раз выборочно, в одном месте подумал, что однажды он все же дрогнул, купился. Это относится к венчающему книгу эссе о фильме «Высоцкий. Спасибо, что живой».

Перебирая различные претензии к фильму и как будто заразившись его пафосом, рецензент неожиданно заявляет, что фильм совсем о другом: «Если разрешите высокий слог, он о душе, о прекрасных порывах души. Притом что душа, настаивают создатели фильма (если я правильно их понимаю), имеется у каждого. Вот о чем фильм».

Далее Лемхин сочувственно пересказывает сюжет. Я этого делать не стану. И так помним: Высоцкий дает концерт в Бухаре, в Москве забыли необходимые ему наркотики, самоотверженная девушка доставляет их из Москвы и все они, включая администратора Леню Фридмана, на крючке у полковника КГБ Бехтеева. Но фильм резко сворачивает с криминального сюжета. Верно заметил рецензент: фильм о душе, которая есть у каждого.

Ломает сюжет полковник. Он взволнован песнями Высоцкого, тем, что врачи после приступа едва вытаскивают его с того света, теми словами поэта, обращенными к любимой женщине, которые транслирует ему жучок из номера артиста: «Я измучил вас, а вы все равно со мной. Я и жив только терпением вашим, вашей верностью. /…/ Господи, пусть им всем будет хорошо», – и так далее.

Бехтеев дает слово офицера, что возлюбленную Высоцкого, которая привезла ему наркотики, не арестует. «Слово офицера? – сурово реагирует Высоцкий. – Вы же всю жизнь в ошейнике ходите. Скажут к ноге – и вы выполните».

Неизвестно, какое действие возымели бы эти слова на полковника, но тут на помощь Высоцкому приходит Пушкин. «Помните, как у Пушкина: «На волю птичку выпускаю». Люди птиц из клеток выпускали, чтобы самим стать свободнее».

Тут-то и происходит с опытным комитетчиком долгожданная метаморфоза. Он, «забыв о служебном долге, сосредотачивает свои мысли на том, чтобы вспомнить стихотворение Пушкина». И вспоминает-таки, хотите верьте, хотите нет, это не вошедшее в школьную программу стихотворение целиком. Счастливый исход этой киношной истории известен.

Как вы уже поняли, не автор купился на акробатический этюд создателей фильма, а я, принявший щедринского качества сарказм за панегирик. Если бы листал страницы подряд, то к концу книги уже не сомневался бы, что к знаменитому постулату Канта о законе внутри нас Михаил Лемхин относится с большой осторожностью.

В разговоре с режиссером фильма «Жизнь других» Флорианом Доннерсмарком он говорит прямо, что не верит в преображение капитана Штази, искушенного в поисках врагов социализма и жестоких издевательствах над ними. Что тот, прослушивая квартиру драматурга Драймана, обливается слезами, когда он играет «Сонату для хорошего человека». Что, тронутый любовью Драймана к Кристе, спасает того от ареста, составляя для этого фальшивые донесения: «Капитан Штази – человек, прослуживший 20 лет в органах, – должен быть либо карьеристом, либо садистом, либо малоразвитым типом, или представлять собой букет из всех этих качеств, перевязанный хорошей долей цинизма».

«Я думаю, что нужно уметь простить, – пытается возразить режиссер. – Не забыть, а простить. /…/ Вейслер изменился. А если человек действительно по-настоящему изменился – он уже не тот человек, он стал совсем другим».

Ход мысли режиссера как будто вполне христианский, но жутко напоминает почему-то постсоветский, охранительский, приведший российское общество к исторической амнезии. При этом в контексте нашего разговора нелишне заметить, что тридцатичетырехлетний Флориан вырос в Нью-Йорке, Западном Берлине, Франкфурте и Брюсселе. То есть в известной мере не место, не система делает человека. Человек живет по своим внутренним законам, из чего иногда вырастает система.

Так же как не отъезд в США искривил творческий путь Михалкова-Кончаловского, а то, что он изначально «не Божий замысел собирался познать, а собирался он, истратив некоторые деньги, изготовить продукт, который должен принести несколько большее количество денег». Россия же если и отличается от Запада, то тем, что всякую возможность доводит до бесстыдного абсурда: сегодня «люди с деньгами стараются купить уже не рукопись, но само вдохновение».

Так же как не отъезд в США искривил творческий путь Михалкова-Кончаловского, а то, что он изначально «не Божий замысел собирался познать, а собирался он, истратив некоторые деньги, изготовить продукт, который должен принести несколько большее количество денег». Россия же если и отличается от Запада, то тем, что всякую возможность доводит до бесстыдного абсурда: сегодня «люди с деньгами стараются купить уже не рукопись, но само вдохновение».

С мыслью о фильме про сталинского киномеханика Михалков-Кончаловский, по его признанию, жил двадцать лет. И вот он привез ее из России в Штаты. Свобода творчества. Снимай о чем хочешь. И он захотел об этом.

Фильм называется «Узкий круг». Чтобы не запутаться в пересказе, приведу короткую аннотацию: «Фильм рассказывает историю одного человека – Ивана Саньшина, который был киномехаником Сталина. Он работал на Сталина с 1939 года и до смерти вождя. /…/ В судьбе Ивана Саньшина происходит настоящая трагедия – его жена становится любовницей Берии и далее ее судьба несколько туманна. Примерно через год она возвращается к Ивану беременной и кончает жизнь самоубийством. Иван же, несмотря на это, остается преданным режиму и Сталину лично. Его сосед Бартнев с горечью замечает, что именно благодаря таким наивным и добрым людям держится тоталитарный режим, основанный на культе личности».

Кончаловский охотно объясняет тонкость своего замысла. Берия ведь не изнасиловал Анастасию, хотя и мог был. Он ее соблазнил. Так же и Сталин соблазнил нацию.

Кто бы спорил? Но почему-то коробит от этой умной ловкости. Как и от фразы, которую вспоминает работавший над фильмом актер Боб Хоскинс: ««Андрей сказал: «Он убил тысячи людей, он был монстр, да, но он был обаятельным человеком». Мы потратили много времени, делая Берию обаятельным».

Лемхин так комментирует и фильм, и замысел: «Чтобы объяснить, «почему Сталин был возможен в России», Кончаловский рассказывает нам об Иване-дураке. О соблазненном. О жертве, которая сама виновата, что оказалась жертвой. Соблазнители не привлекают внимания режиссера. Вероятно, по мысли Кончаловского, соблазнители не в счет, когда мы говорим о причинах сталинизма».

Блок утверждал, что в истории, в вечности остаются только исповедальные произведения. Такие конструкции, из которых сложен фильм Кончаловского, создаются, что называется, с холодным носом. Потому что, как верно говорит Лемхин, сравнивая Тарковского и Кончаловского, «у Кончаловского – беллетристика, вымысел, в то время как у Тарковского – личное, прошедшее через него… /…/ Но именно в этом и дело, что Тарковский говорит о своем, а Кончаловский – о чужом» (как, заметим, и молодой Доннерсмарк, который, по крайней мере, честно назвал свою картину «Жизнь других»).

А что бы Андрею Кончаловскому не привлечь в качестве материала яркий эпизод из биографии отца, когда тот, узнав, что ему звонит Сталин, выскочил из ванной голый, в мыльной пене и от страха и подобострастия даже перестал заикаться? Не пригодилось.

* * *

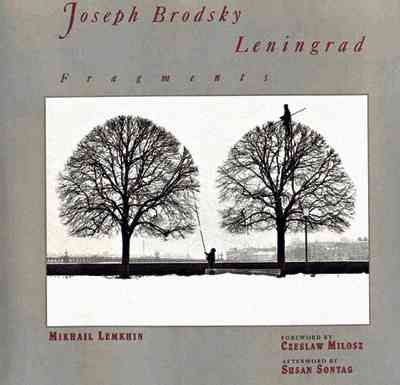

Михаил Лемхин все свои книги делает о своем. Недаром и книгу фотографий «Иосиф Бродский. Ленинград. Фрагменты», вышедшую в Нью-Йорке, он, по подсказке Цветаевой, хотел поначалу назвать «Мой Бродский».

В эссе «Так сложилась книга» автор рассказывает, что долго раскладывал уже отобранные фотографии, но они никак не соединялись друг с другом, не было интонации, точки обзора. И что он, собственно, хотел рассказать этой книгой? Через несколько месяцев стало понятно, что точка обзора – Ленинград. «Не стану приводить здесь перечень стихов, не стану выписывать цитаты – они у каждого из нас в голове, но все начиналось в этом городе, все оценивалось этим городом, все сравнивалось с этим городом и каждая прожитая минута была прожита в этом городе. Сначала он жил в этом городе, а потом город жил в нем, а он жил в этом городе».

В сущности, альбом фотографий строился так же, как строится лирическая проза. Этот подход обеспечивается еще и тем, что они с поэтом жили в одном городе, что он был его современником, да ведь и общались они много лет. Но главное все же не в этом, а в том, что иначе Лемхин работать не умеет: «То есть я хочу сказать, что строил свой рассказ на том, что видел – я. Я мог предположить, что вот именно это видел мой герой, я старался смотреть на мир его глазами, но в любом случае я видел мир своими. Можно ли говорить о ком-нибудь, не рассказывая одновременно о себе?»

Мне, разумеется, легче сравнивать работу Лемхина-фотографа с литературной работой. Хотя правильнее было бы, возможно, с работой музыканта. Хочу представить вам несколько фрагментов из блестящего послесловия Юрия Левинга «Черно-белая музыка Михаила Лемхина» к окуджавскому альбому. Я лично очень порадовался тому, что книги Лемхина сопровождаются отзывами не только таких литературных мэтров, как Вячеслав Вс. Иванов, Чеслав Милош и Сьюзен Зонтаг, но и блестящим эссе Юрия Левинга:

«…Зрительный поток призван погрузить нас в универсальный поэтический мир и потому является не более чем ассоциативным пунктиром к основному сюжету «визуальной антропологии» – то приближаясь, то удаляясь от репертуара поэта.

На фоне коммерческой колоризации старых кинолент и перехода на гладкую «цифру» демонстративный возврат Лемхина к зернистой правде эмульсии – и черно-белой пленке – сам по себе показателен.

…Вся книга Лемхина сконструирована по принципу повторов и рифм – от чаек, пролетающих и задевающих развороты крыльями с интервалом в несколько книжных страниц, на других превращающихся в галочки черных бровей над переносицей, до перерезанного сухими травинками портрета усталой почвы, устланной осенними листьями.

…Как того требуют законы жанра, все заканчивается грандиозным фейерверком. Песенка спета, и я не знаю, можно ли отыскать оловянного солдатика в траве на самом последнем фотографическом листе книги. Чтобы достоверно это узнать, следовало бы чудовищно увеличить снимок либо спросить самого Лемхина: и то и другое технически возможно, но шестое чувство подсказывает, что делать ни того, ни другого не стоит».

От себя добавлю, что такой оловянный солдатик затаенно присутствует почти в любой работе Лемхина – и литературной, и фотографической. Можно было бы, конечно, в отдельной статье доказать и показать это. Но (и тут Юрий Левинг прав) ни того, ни другого делать, пожалуй, не стоит.

Николай КРЫЩУК

Статья была опубликована в петербургском журнале «Звезда», № 3, 2019 г.

Мы перепечатываем ее с любезного разрешения автора.

Николай Прохорович Крыщук (род. в 1947 г.) — прозаик, публицист, критик, автор книг: «Открой мои книги (Разговор о Блоке)» (Л., 1979), «Стая бабочек, или Бегство от биографии» (СПб., 1997), «Биография внутреннего человека (Монологи. Эссе)» (М., 2007), «Кругами рая» (М., 2010), «Ваша жизнь больше не прекрасна» (М., 2012), «В Петербурге летом жить можно» (СПб., 2014), «Разговоры с родителями в присутствии детей. В 3-х книгах» (СПб.—М., 2015—2016), и др. Лауреат премии журнала «Звезда» за 2004 г., лауреат премии имени Довлатова за 2005 г. и премии «Студенческий Букер» за 2009 г. Живет в С.-Петербурге.

© Николай Крыщук, 2019

Имеющиеся

в продаже книги Михаила Лемхина

«Вернуться никуда нельзя»

Разговоры о кино, фотографии, живописи и театре.

Предисловие Наума Клеймана.

Издательство «Читатель», Санкт-Петербург, 2012, 480 стр.

Книге присужден диплом Гильдии кинокритиков и киноведов России.

Цена книги: $ 30 (стоимость пересылки внутри США включена).

«Фотограф щелкает, и птичка вылетает»

Предисловие Вяч. Вс. Иванова, послесловие Юрия Левинга.

Совместное издание Американского фонда Булата Окуджавы (Лос-Анджелес) и и-ва «Читатель» (СПб), 2015.

Книга форматом 8,5 на 8,5 дюйма, 78 страниц.

Цена книги: $ 35 (стоимость пересылки внутри США включена).

Желающие приобрести книги могут отправить чеки по адресу:

Mikhail Lemkhin 1811 38 Ave., San Francisco, CA 94122

Не забудьте указать обратный адрес, а также хотите ли вы, чтобы автор подписал вам книгу.